【自作セット】アンコモン更新

2015年7月24日 MTGオリカ非公式自作セット「エルナダート」のアンコモンリストを追加しました。

ろくにテストもできていないので、まだ叩き台という感じです。例によってこれからガリガリ変更していきます。

そういえば、概要で「アンコモン以上に奇妙な効果を多くいれる」というようなことを書いてますが、そういった目新しいだけの効果が環境を作ることにおいてどれだけ役に立たないかがわかってきたので、当初よりも数を減らすことになりました。まあ、ヘンな方法とマトモな方法と、選択肢があるようならヘンな方を選ぶようにはしています。

意見は常時募集中です。ネガティブなものでもどうぞ。

ろくにテストもできていないので、まだ叩き台という感じです。例によってこれからガリガリ変更していきます。

そういえば、概要で「アンコモン以上に奇妙な効果を多くいれる」というようなことを書いてますが、そういった目新しいだけの効果が環境を作ることにおいてどれだけ役に立たないかがわかってきたので、当初よりも数を減らすことになりました。まあ、ヘンな方法とマトモな方法と、選択肢があるようならヘンな方を選ぶようにはしています。

意見は常時募集中です。ネガティブなものでもどうぞ。

自作セット「エルナダート」

●概要 http://bluemen.diarynote.jp/201410030121484527/

●コモンリスト

白 http://bluemen.diarynote.jp/201401051454088431/

青 http://bluemen.diarynote.jp/201401051452028921/

黒 http://bluemen.diarynote.jp/201401051449448855/

赤 http://bluemen.diarynote.jp/201401051446528267/

緑 http://bluemen.diarynote.jp/201401051443055745/

その他 http://bluemen.diarynote.jp/201401051438321762/

●アンコモンリスト

白・青 http://bluemen.diarynote.jp/201507242326095112/

黒・赤 http://bluemen.diarynote.jp/201507242321381571/

緑・その他 http://bluemen.diarynote.jp/201507242318126902/

【自作セット】アンコモンリスト:白・青

2015年7月24日 MTGオリカアンコモン白・青

最終更新2017/3/20

*****アンコモン・白(13枚)*****

UW01

《ルーンの母》の調整版のようなもの。元と比べて、

・ダメージを軽減できず、エンチャントを剥がせず、攻撃を通す役にも立たない。

・対象が自由に選べない。特に、自身を守ることは難しい。

などなど全体的に劣化。しかし元が強すぎるだけだ。

一応、このカード独自の動きができなくもない。対象を選べないので、相手は通ると思って除去を撃ってくる。そこでインスタントでパワーを上げれば除去を弾けるというわけだ。

ルール:この能力は対象をとらない。どのクリーチャーに呪禁がつくかは能力の解決時に決定される。(鼓舞と同じ。)

UW02

白緑のウサギ種族は、最大パワー参照とオーラ/装備品シナジーと、互いに関連してはいるが微妙にずれた二つのテーマを持っている。通常は、1枚のカードではどちらか1つのテーマしか支援できないのだが、たまに両方いっぺんに支援するカードを思いつく。素のパワーが高いので参照元にできるのと、パワーを上げればアタックに行ける。

参照:《オック》

違いは、自身がパワー5以上になってもよいということと、一緒に殴らなくてもいいということ。

割と簡単に殴りに行けそうなので、調整次第で弱体化も考える。

変更。イニ影の前に設定していたカードだが、よく似た《ラムホルトの平和主義者》が出たのでパワーレベルを参考に。また、変幻をつけて、このセットの「播種」メカニズムでも強化できるようにした。

UW03(同型再販)自分だけ《起源室》。トークン種族はセット中で最も主軸性が強く、可能ならトークンだけをピックしたいと思うのだが、これはそれと逆のことを求める。

拡大呪文だけ取ってトークンが取れなかったプレイヤー用、あるいは白青の脇道戦略用。青はセルフバウンスをサブテーマとしている。

変更。テーマとあえて逆のことを求めるジレンマカードは、たいてい上手くいかないってマローも言ってた。(基本根本:評価 http://mtg-jp.com/reading/translated/mm/0018424/)

あと、そのままではトークン出しすぎで簡単に地上が止まる。楽しくない。

緑白マルチから《オドリックの十字軍》を移動、同型再販に。このセットでは白赤がトークンの色なのにこの効果が緑白にあるのは、3色を組ませようとしているのか?と、噛み合っていなかった。白単色にすることで、白赤のトークン戦略と緑白のパワー参照戦略との交点になる。

UW04色違いの隠蔽コストを持つサイクル、アンコモン版。コモンではメイン種族に則した色の組み合わせだったが、アンコモンではサブ種族の色にする。(このセットの「対抗色」。)

セットが積極的にサポートしていない色の組み合わせであり、通常はどちらかの色しか出せない状態で使うことになるだろう。なので、どちらの色で使うかによって使い勝手が変わる能力を選んでみた。

白で素出しした場合、白にトークンが多いこともあり、《解放の天使》と同じくデメリットの面が強くなる。変幻経由の場合、インスタントタイミングなので「救出」系の能力になる。

上のCW03と揃えば3マナごとにトークンを出せる。このコンボは仕様。アンコモン同士なのであまり揃わないと思うが。

第三版にて変更。色違い変幻サイクルから単色へ。

変更。戻すものをクリーチャーからパーマネント全般へ。これも、テーマと逆のことを極力減らそうという意図。使いやすくなったので代わりにタフネスを減らす。

UW05

UW06隠蔽持ちなので攻撃してきたところを撃ち取れる。マナはかかるが。

第三版にてデメリットを追加。

変更。起動型からEtbへ。繰り越し撃てる高打点レンジストライクは戦場を支配して面白くない。

UW07《長弓兵》好きかい?自分は別に思い入れはないよ。

赤にもダブシン2マナで騎士を出すエンチャントを作り、この2枚はトークン種族の弱点を補完するような能力を与えるものにした。赤白のトークンは飛行を持たないので。(チェスの駒だから、盤上だけで戦う。)

第三版にて変更。到達から絆魂へ。

UW08

トークンが絡まない種族の組み合わせでは、単に2つの種族タイプを持つ「二人組」サイクルだが、トークンが絡む場合はそうもいかない。これは出たときにトークンを出すウサギ。パワー参照メカニズムでもある。

白の協調呪文は全体修整なので、これとは特に相性が良い。

UW09

第三版にて変更。絆魂→アンタップに。

UW10

はじめはコモンと同じように、両方が揃っていれば効果の上がる呪文だったが、サブ種族は数も少なく、メイン+サブはテーマとしてはずれていたので変更。「メインandサブ」ではなく「メインorサブ」に。メイン種族だけで固めたデッキでも使えるようになった。

このカードは置物/墓地追放。このセットは置物が多いわけではないし、墓地利用もあまりない。ブロックが進むにつれて対象となるものを増やしていくつもりだが、それまでは進んでピックはされないだろう。

変更、1マナ下げ。

UW11

このセットにはクリーチャー強化のメカニズムが多く、それらを1マナで対処できる。

UW13→12

飛行付きマローアーマー。《浄化の鎧》のイラストに羽が生えているのに飛行がつかないことが、長らく不満だったのだ。(装備しているのが天使なんだと思うが、まぎらわしいよなあ、と。)

変更。元の効果はレアの緑白マルチに移動。現在のカラーパイではマローアーマーは白ではない。

代わりにセットのオーラ・装備品テーマをより推すものに。

UW12→13

白と赤は変幻対策の色だが、赤は土地破壊があるので良いが白で実際に変幻を対策するには使える効果が限られる。なのでこの効果を白に与えることにした。

白は変幻が少ない代わりにシンボルが濃くて優秀なカードが多い。自分の土地につけてシンボルを出せるようにする使い方も良いだろう。

変更。ダブルシンボル化。

*****アンコモン・青(13枚)*****

UU01

なので1マナでは違った置き方にする必要があった。じゃあ《スズメバチの巣》方式で。木を叩いたら実が落ちた、的な。

ところで家の前に蜂の巣ができていて恐い(どうでもいい)。→除去されました。

第三版にて変更。防衛をなくし、変幻を追加。

変更。防衛を戻し、変幻コスト上げ、タフネス下げ。

UU02

それだけでは何の意味もないので占術をつけた。とりあえず要らないものは下に送って、ほしくなったら引きにいける。

ルール:下からでも、カードを引いていることに変わりはない。ライブラリーアウト負けを回避することはできない。

UU03

コモンでは怪物化して得られる能力は誘発型だけで、常在型能力は作らないことにしたので怪物化で飛行を持つこれはアンコモンになった。それだけではアンコとして地味だったので《空想の元型》的に全体に持たせるようにした。

UU04

UU05

UU06コモンの協調呪文の条件を1枚で満たせるサイクル。これは種族タイプを2つ持つ「二人組」。

能力的には、両方の種族が共通して行うことを参照する。植物は土地にカウンターを置き、ネズミは怪物化で自身に置く。どちらも遅めの能力なので、支援のために相手のテンポを削ぐ効果にした。

2015/8/22変更。二人組サイクルのボツに伴い、タイプからネズミを削除。

2016/3/4変更。カウンターの種類を問わないように。

変更。どのカウンターでも→+1/+1のみに。

UU07

青と赤の共通能力として《回れ右》を持つ。変幻経由なら、自身を5/1にして一度だけ殴りにいける。

第三版にて変更。色違い変幻サイクルから単色へ。

UU08

チェシャ猫は原作から姿を消す性質を持っているのだが、それをそのままカードにしようとすると除去耐性ばかり作ることになりかねない。これは、自身で除去をかわす能力を持つのではなく、他のスペルで除去をかわした場合にボーナスが得られる。除去耐性を増やさずに除去をかわしている雰囲気が出ればと思い。

第三版にて変更。置くカウンターを1増やし。

変更。置くカウンターを1個に戻し。

UU09→移動

デカブツを奪うにはそれなりに準備が必要だが、1体奪った上で+1/+1カウンターも活用できればお得。

第三版にて変更。クリーチャー→ソーサリーへ。

2016/2/5変更。+1/+1カウンター参照→どのカウンターでも参照に。

変更。レアへ移動

UU10→09逆《Mana Drain》という感じ。相手にマナを返してしまう対抗呪文。序盤のテンポを取ることはできないのだが、マナの余る終盤にはデメリットが気にならなくなる。使えるかどうかは知らないが。

なお、最初は本家同様に相手の次のターンにマナを返していたが、それはあまりにも弱すぎたので即座に返すようにした。

変更。わりとただの《対抗呪文》だったので。

カウンター数を参照するUU09をレアへ移動したので、代わりにこちらをカウンター数参照に。

どうでもいいけど英語だと打ち消しとカウンターが同じcounterだからこのカード読みにくいかも。

UU11→10

×→UU11(再録)

UU12

UU13

最終更新2017/3/20

*****アンコモン・白(13枚)*****

UW01

カード名未定 (白)白緑の最大パワー参照のバリエーション。

クリーチャー―兎・ウィザード

(T):あなたがコントロールするクリーチャーの中で最大のパワーを持つクリーチャーを1体選ぶ。ターン終了時まで、それは呪禁を得る。

1/1

《ルーンの母》の調整版のようなもの。元と比べて、

・ダメージを軽減できず、エンチャントを剥がせず、攻撃を通す役にも立たない。

・対象が自由に選べない。特に、自身を守ることは難しい。

などなど全体的に劣化。しかし元が強すぎるだけだ。

一応、このカード独自の動きができなくもない。対象を選べないので、相手は通ると思って除去を撃ってくる。そこでインスタントでパワーを上げれば除去を弾けるというわけだ。

ルール:この能力は対象をとらない。どのクリーチャーに呪禁がつくかは能力の解決時に決定される。(鼓舞と同じ。)

UW02

(正面)カード名未定 (1)(白)臆病で、強い味方がいるか、何かの支援がなければ戦いに行けない、みたいな感じで。

クリーチャー―兎・兵士

あなたがパワーが5以上4以上のクリーチャーをコントロールしていないかぎり、CARDNAMEでは攻撃やブロックできない。

変幻(1)(白)(白)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)4/33/3

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

白緑のウサギ種族は、最大パワー参照とオーラ/装備品シナジーと、互いに関連してはいるが微妙にずれた二つのテーマを持っている。通常は、1枚のカードではどちらか1つのテーマしか支援できないのだが、たまに両方いっぺんに支援するカードを思いつく。素のパワーが高いので参照元にできるのと、パワーを上げればアタックに行ける。

参照:《オック》

違いは、自身がパワー5以上になってもよいということと、一緒に殴らなくてもいいということ。

割と簡単に殴りに行けそうなので、調整次第で弱体化も考える。

変更。イニ影の前に設定していたカードだが、よく似た《ラムホルトの平和主義者》が出たのでパワーレベルを参考に。また、変幻をつけて、このセットの「播種」メカニズムでも強化できるようにした。

UW03(同型再販)

カード名未定 (2)(白)

エンチャント

トークンでないクリーチャーが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたび、1/1の白の兵士・クリーチャー・トークンを1体配置する。

↓

カード名未定 (2)(白)

クリーチャー―兎・兵士

CARDNAMEのパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールするクリーチャーの数に等しい。

★/★

拡大呪文だけ取ってトークンが取れなかったプレイヤー用、あるいは白青の脇道戦略用。青はセルフバウンスをサブテーマとしている。

変更。テーマとあえて逆のことを求めるジレンマカードは、たいてい上手くいかないってマローも言ってた。(基本根本:評価 http://mtg-jp.com/reading/translated/mm/0018424/)

あと、そのままではトークン出しすぎで簡単に地上が止まる。楽しくない。

緑白マルチから《オドリックの十字軍》を移動、同型再販に。このセットでは白赤がトークンの色なのにこの効果が緑白にあるのは、3色を組ませようとしているのか?と、噛み合っていなかった。白単色にすることで、白赤のトークン戦略と緑白のパワー参照戦略との交点になる。

UW04

(正面)むら気な案内者 (2)(白)

クリーチャー―猫

飛行

このパーマネントが戦場に出るかむら気な案内者に変身したとき、あなたがコントロールするクリーチャー1体パーマネント1つをオーナーの手札に戻す。

変幻(4)(白)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)3/33/2

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

セットが積極的にサポートしていない色の組み合わせであり、通常はどちらかの色しか出せない状態で使うことになるだろう。なので、どちらの色で使うかによって使い勝手が変わる能力を選んでみた。

白で素出しした場合、白にトークンが多いこともあり、《解放の天使》と同じくデメリットの面が強くなる。変幻経由の場合、インスタントタイミングなので「救出」系の能力になる。

第三版にて変更。色違い変幻サイクルから単色へ。

変更。戻すものをクリーチャーからパーマネント全般へ。これも、テーマと逆のことを極力減らそうという意図。使いやすくなったので代わりにタフネスを減らす。

UW05

《エイヴンの陽光弾手》。

(正面)カード名未定 (1)(白)(白)

クリーチャー―鳥

飛行

二段攻撃(このクリーチャーは先制攻撃と通常の戦闘ダメージの両方を与える。)

変幻(5)(白)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

1/1

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

UW06

パワー参照。レンジストライク。(正面)カード名未定 (3)(白)

クリーチャー―兎・射手

(1)(白)、(T):攻撃かブロックしているクリーチャー1体を対象とする。CARDNAMEはそれにX点のダメージを与える。Xはあなたがコントロールするクリーチャーの中のパワーの最大値である。CARDNAMEは、あなたの次のアンタップ・ステップにアンタップしない。

変幻(2)(白)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

1/3

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

↓

光杖の兵団 (3)(白)

クリーチャー―兎・兵士

瞬速

光杖の兵団が戦場に出たとき、攻撃かブロックしているクリーチャー1体を対象とする。光杖の兵団はそれにX点のダメージを与える。Xはあなたがコントロールするクリーチャーの中のパワーの最大値である。

1/4

第三版にてデメリットを追加。

変更。起動型からEtbへ。繰り越し撃てる高打点レンジストライクは戦場を支配して面白くない。

UW07

カード名未定 (3)(白)

エンチャント

CARDNAMEが戦場に出たとき、1/1の白の兵士・クリーチャー・トークンを1体生成し、その後、拡大を行う。(あなたがコントロールするクリーチャー・トークン1体の元々のパワーとタフネスをそれぞれ2倍にする。)

あなたがコントロールするクリーチャー・トークンは絆魂を持つ。

赤にもダブシン2マナで騎士を出すエンチャントを作り、この2枚はトークン種族の弱点を補完するような能力を与えるものにした。赤白のトークンは飛行を持たないので。(チェスの駒だから、盤上だけで戦う。)

第三版にて変更。到達から絆魂へ。

UW08

行進のラッパ吹き/March Trumpeter (5)(白)コモンの協調呪文の条件を1枚で満たせるクリーチャーのサイクル。これはウサギ+トークン。

クリーチャー―兎・兵士

行進のラッパ吹きが戦場に出たとき、1/1の白の兵士・クリーチャー・トークンをX体生成する。Xはあなたがコントロールするクリーチャーの中のパワーの最大値である。

2/1

トークンが絡まない種族の組み合わせでは、単に2つの種族タイプを持つ「二人組」サイクルだが、トークンが絡む場合はそうもいかない。これは出たときにトークンを出すウサギ。パワー参照メカニズムでもある。

白の協調呪文は全体修整なので、これとは特に相性が良い。

UW09

カード名未定 (1)(白)インスタントとしては最軽量の拡大呪文。絆魂を与える効果は拡大と相性が良い。

インスタント

あなたがコントロールするすべてのクリーチャーをアンタップする。拡大を行う。(あなたがコントロールするクリーチャー・トークン1体の元々のパワーとタフネスをそれぞれ2倍にする。)

第三版にて変更。絆魂→アンタップに。

UW10

クロケット場の騒乱アンコモン版協調呪文。アンコモンでは、その色のメイン種族+サブ種族を参照する。(3)(白)(2)(白)

インスタント

あなたがコントロールするトークンか猫であるクリーチャー1つにつき、アーティファクトかエンチャントか墓地にあるカードを最大1つ対象とし、それを追放する。

はじめはコモンと同じように、両方が揃っていれば効果の上がる呪文だったが、サブ種族は数も少なく、メイン+サブはテーマとしてはずれていたので変更。「メインandサブ」ではなく「メインorサブ」に。メイン種族だけで固めたデッキでも使えるようになった。

このカードは置物/墓地追放。このセットは置物が多いわけではないし、墓地利用もあまりない。ブロックが進むにつれて対象となるものを増やしていくつもりだが、それまでは進んでピックはされないだろう。

変更、1マナ下げ。

UW11

巨体のつかえ (白)コモンからそのまま移動したもの。

エンチャント―オーラ

エンチャント(パワーが4以上のクリーチャー)

エンチャントされているクリーチャーは攻撃やブロックできない。

このセットにはクリーチャー強化のメカニズムが多く、それらを1マナで対処できる。

UW13→12

パワー参照があるので、使えるレベル(少なくともリミテで)のオーラが欲しいと思い。カード名未定 (2)(白)(白)

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャー)

エンチャントされているクリーチャーは飛行を持つ。

CARDNAMEのパワーの修整値およびタフネスの修整値は、それぞれあなたの手札にあるカードの枚数に等しい。

[+★/+★]

↓

伝播する勇気 (1)(白)

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャー)

伝播する勇気のパワーの修整値およびタフネスの修整値は、それぞれあなたがコントロールするオーラと装備品の総数に等しい。

エンチャントされているクリーチャーが攻撃かブロックするたび、あなたは伝播する勇気のパワーの修整値に等しい点数のライフを得る。

[+★/+★]

変更。元の効果はレアの緑白マルチに移動。現在のカラーパイではマローアーマーは白ではない。

代わりにセットのオーラ・装備品テーマをより推すものに。

UW12→13

整地白版《汚れた井戸》というか《広がりゆく海》というか。洞窟につけた場合は変身も封じる。(2)(白)(1)(白)(白)

エンチャント―オーラ

エンチャント(土地)

整地が戦場に出たとき、カードを1枚引く。

エンチャントされている土地は平地であるとともに、それは変身できない。

白と赤は変幻対策の色だが、赤は土地破壊があるので良いが白で実際に変幻を対策するには使える効果が限られる。なのでこの効果を白に与えることにした。

変更。ダブルシンボル化。

*****アンコモン・青(13枚)*****

UU01

(正面)カード名未定 (青)植物の種まきは基本「出たとき」能力だが、それで1マナ植物を作るわけにはいかない。洞窟にカウンターを置きたいのに、1ターン目に洞窟と植物は同時に出せない。

クリーチャー―植物

防衛

CARDNAMEにダメージが与えられるたび、土地1つを対象とする。それに、そのダメージの点数に等しい数の+1/+1カウンターを置く。播種Xを行う。Xはそのダメージの点数に等しい。(X個の+1/+1カウンターを、望む土地に割り振って置く。)

変幻(青)(1)(青)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)0/20/1

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

なので1マナでは違った置き方にする必要があった。じゃあ《スズメバチの巣》方式で。木を叩いたら実が落ちた、的な。

第三版にて変更。防衛をなくし、変幻を追加。

変更。防衛を戻し、変幻コスト上げ、タフネス下げ。

UU02

カード名未定 (1)(青)自分で考えたのだが、「ボトムからドロー」はオリカではよくあるネタらしい。

クリーチャー―ネズミ・ウィザード

あなたは、あなたのライブラリーの一番上からではなく、一番下からカードを引いてもよい。

(T):占術1を行う。(あなたのライブラリーの一番上のカードを見る。あなたはそれをあなたのライブラリーの一番下に置いてもよい。)

1/1

それだけでは何の意味もないので占術をつけた。とりあえず要らないものは下に送って、ほしくなったら引きにいける。

ルール:下からでも、カードを引いていることに変わりはない。ライブラリーアウト負けを回避することはできない。

UU03

夢翼の魔導師/Dreamwing Mage (青)(青)ネズミのメカニズムは色々変わったが、「夢を具現化する」というフレイバーは最初から変わっていない。最もポピュラーな夢といえば空を飛ぶ夢だろう。

クリーチャー―ネズミ・ウィザード

(3)(◇)(◇):怪物化2を行う。(このクリーチャーが怪物的でないなら、これに+1/+1カウンターを2個置く。これは怪物的になる。)

夢翼の魔導師が怪物的であるかぎり、あなたがコントロールするクリーチャーは飛行を持つ。

2/2

コモンでは怪物化して得られる能力は誘発型だけで、常在型能力は作らないことにしたので怪物化で飛行を持つこれはアンコモンになった。それだけではアンコとして地味だったので《空想の元型》的に全体に持たせるようにした。

UU04

魚の伝令 (2)(青)ネズミのメカニズムが瞑想だった頃にオレンジ君に提案してもらったやつ。実はテストしていて、カウンターを参照する効果と合わせると面白かった。瞑想はなくなったが、植物の一部がカウンターを参照するようにしたので採用させてもらった。コストは原案より(1)減らしている。

クリーチャー―魚・兵士

魚の伝令は+1/+1カウンターが2個置かれた状態で戦場に出る。

魚の伝令から+1/+1カウンターを1個取り除く:クリーチャー1体を対象とし、それをタップまたはアンタップする。

0/1

UU05

(正面)カード名未定 (2)(青)怪物化と変幻の合わせ技。ネズミの怪物化はコストに◇マナを含むので、変幻などの無色マナソースが必要なのだが、これは自分で出したマナで怪物化できる。マナはかかるし、タップ状態になるが。

クリーチャー―ネズミ・ならず者

(1)(◇):怪物化2を行う。(このクリーチャーが怪物的でないなら、これに+1/+1カウンターを2個置く。これは怪物的になる。)

変幻(2)(青)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

3/2

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

UU06

ほら吹きの柳 (3)(青)

クリーチャー―植物

あなたがコントロールするパーマネントにいずれかの+1/+1カウンターが1個以上置かれるたび、対戦相手がコントロールするクリーチャー1体を対象とし、それをタップする。それは、そのコントローラーの次のアンタップ・ステップにアンタップしない。

2/4

能力的には、両方の種族が共通して行うことを参照する。植物は土地にカウンターを置き、ネズミは怪物化で自身に置く。どちらも遅めの能力なので、支援のために相手のテンポを削ぐ効果にした。

2015/8/22変更。二人組サイクルのボツに伴い、タイプからネズミを削除。

2016/3/4変更。カウンターの種類を問わないように。

変更。どのカウンターでも→+1/+1のみに。

UU07

(正面)木馬バエ/Rocking Horse Fly (3)(青)色違いの隠蔽コストを持つサイクル。

クリーチャー―昆虫

飛行

このパーマネントが戦場に出るか木馬バエに変身したとき、クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それのパワーとタフネスを入れ替える。

変幻(4)(青)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

1/5

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

青と赤の共通能力として《回れ右》を持つ。変幻経由なら、自身を5/1にして一度だけ殴りにいける。

第三版にて変更。色違い変幻サイクルから単色へ。

UU08

カード名未定 (5)(青)セルフバウンスを支援。

クリーチャー―猫

飛行

CARDNAMEが戦場からあなたの手札に戻ったとき、あなたはあなたの手札から「CARDNAME」という名前のカードを1枚、+1/+1カウンターが2個1個置かれた状態で戦場に出してもよい。

4/4

チェシャ猫は原作から姿を消す性質を持っているのだが、それをそのままカードにしようとすると除去耐性ばかり作ることになりかねない。これは、自身で除去をかわす能力を持つのではなく、他のスペルで除去をかわした場合にボーナスが得られる。除去耐性を増やさずに除去をかわしている雰囲気が出ればと思い。

第三版にて変更。置くカウンターを1増やし。

変更。置くカウンターを1個に戻し。

UU09→移動

カウンターの数を参照する植物。これはコントロール奪取。カード名未定 (4)(青)

ソーサリー

土地1つと対戦相手がコントロールするクリーチャー1体を対象とする。その前者に+1/+1カウンターを2個置く。その後、その後者のパワーがあなたがコントロールするいずれかのカウンターが置かれているパーマネントの数以下であるなら、それのコントロールを得る。

↓

×

デカブツを奪うにはそれなりに準備が必要だが、1体奪った上で+1/+1カウンターも活用できればお得。

第三版にて変更。クリーチャー→ソーサリーへ。

2016/2/5変更。+1/+1カウンター参照→どのカウンターでも参照に。

変更。レアへ移動

UU10→09

呪文還元/Spell Reduce (青)(青)

インスタント

呪文1つを対象とし、それを打ち消す。そのコントローラーは自分のマナ・プールに、それのマナ・コストに等しいマナを加える。(マナ・コストは色を含む。)

カード名未定 (1)(青)

インスタント

播種1を行う。(土地1つに+1/+1カウンターを1個置く。)

呪文1つを対象とする。そのコントローラーが(X)を支払わないかぎり、それを打ち消す。Xはあなたがコントロールする+1/+1カウンターが置かれているパーマネントの数に等しい。

なお、最初は本家同様に相手の次のターンにマナを返していたが、それはあまりにも弱すぎたので即座に返すようにした。

変更。わりとただの《対抗呪文》だったので。

カウンター数を参照するUU09をレアへ移動したので、代わりにこちらをカウンター数参照に。

どうでもいいけど英語だと打ち消しとカウンターが同じcounterだからこのカード読みにくいかも。

UU11→10

カード名未定 (5)(青)(青)アンコモンの協調呪文サイクル。コスト軽減つき《水渦》。

インスタント

CARDNAMEを唱えるためのコストは、あなたがコントロールする植物か昆虫1体につき(1)少なくなる。

クリーチャーを最大2体まで対象とし、それらをオーナーの手札に戻す。

×→UU11(再録)

好奇心 (青)穴埋め。青アンコにドロー系のカードがなかったため。

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャー)

エンチャントされているクリーチャーがいずれかの対戦相手にダメージを与えるたび、あなたはカードを1枚引いてもよい。

UU12

変容する世界 (1)(青)自分は覇王譚ドラフトでは《秘密の計画》ばかりピックしてました。

エンチャント

あなたが支払う変幻コストは(1)少なくなる。

あなたがコントロールするパーマネントが1つクリーチャーに変身するたび、カードを1枚引く。

UU13

カード名未定 (2)(青)二倍果敢を与えるオーラ。自身が出たときも誘発する。青に果敢を入れようと思ったが、既にクリーチャーの枠がいっぱいだった。はじめは二倍ではなかったが、オーラとして地味すぎたので二倍になった。

エンチャント―オーラ

瞬速

エンチャント(クリーチャー)

CARDNAMEが戦場に出たとき、またはあなたがクリーチャーでない呪文を唱えるたび、ターン終了時まで、エンチャントされているクリーチャーは+2/+2を受ける。

自作セット「エルナダート」

●概要 http://bluemen.diarynote.jp/201410030121484527/

●コモンリスト

白 http://bluemen.diarynote.jp/201401051454088431/

青 http://bluemen.diarynote.jp/201401051452028921/

黒 http://bluemen.diarynote.jp/201401051449448855/

赤 http://bluemen.diarynote.jp/201401051446528267/

緑 http://bluemen.diarynote.jp/201401051443055745/

その他 http://bluemen.diarynote.jp/201401051438321762/

●アンコモンリスト

白・青 http://bluemen.diarynote.jp/201507242326095112/

黒・赤 http://bluemen.diarynote.jp/201507242321381571/

緑・その他 http://bluemen.diarynote.jp/201507242318126902/

●レアリスト

白・青・黒 http://bluemen.diarynote.jp/201603071244047235/

赤・緑・その他 http://bluemen.diarynote.jp/201603071238265948/

●神話レアリスト

http://bluemen.diarynote.jp/201603071234315589/

【自作セット】アンコモンリスト:黒・赤

2015年7月24日 MTGオリカ コメント (2)アンコモン黒・赤

最終更新2017/3/20

*****アンコモン・黒(13枚)*****

UB01

1マナのサクり台として自分で起動するのも可。ノームの能力的には重要。

第三版にて変更。威迫を追加。

UB02

UB03

隠蔽経由なら1回は安全にアンタップできる。が、その後の1/1を活用できなければ単に土地1つと手札1枚を交換するだけの効果である。それが弱いとは言わないが、攻撃を通す手段があればなおよい。

変更。変幻コスト変更。

UB04

ネズミとノームは、ナイトメアを通じてシナジーを持っている。

2015/8/22変更。タイプからノームを削除。

UB05

UB06

白黒共通能力として「暗殺」能力を。変幻経由なら攻撃クリーチャーをそのまま討ち取れる。

《ネクラタル》系を意識して、コスパを高めにしている。まあバランスはこれから調整するのだが。

第三版にて変更。色違い変幻サイクルから単色へ。

UB07

UB08

2015/8/22変更。研磨1から研磨2へ。

第三版にて変更。すべての墓地→相手の墓地。

UB09(再録)

UB10

オリジン前から考えていたのだが、《眼腐りの虐殺》とかぶった感じになってしまった。

UB11

変更。洞窟正面を公開しパワーを参照するのはルール上の問題があったため、その部分は削除。クリーチャーでないパーマネントはパワーを持たない。

多少使いにくくなったためコスト1下げ。

UB12

第三版にて変更。

変更。使いにくく役割がはっきりしていなかった。黒は怪物化やナイトメアで無色マナをフィーチャーしているので出すようにしてみた。黒のインスタント2ドローの標準は《誘惑に負けて》の(1)(黒)(黒)なので、無色マナを使う手段があれば差し引き2マナでお得になる。

UB13

*****アンコモン・赤(13枚)*****

UR01

変更。1マナとしてはダメージ量が多かったので2マナに。代わりに出たターンのみ威迫をつけた。

UR02

変更。変幻コスト上げ。

UR03

変更。トークンのおかげでスペルが多いので、実質警戒でデメリットでなくなっていた。攻撃制限に。

UR04

UR05

第三版にて変更。ダブルシンボル化。

UR06

コモンから削除した上陸サイクルの代わり。誘発型能力ではなく常在型能力で、これを出す前にプレイしていた土地も参照できる。つまり、土地をプレイしてから出せば5マナ5/5速攻。ただし1ターンに複数の土地をプレイしても+2/+2まで。

変幻も持たせた。手札に土地がなければ、自身で上陸できる。

変更。テキストを若干変える。誘発型にして、+2/+2が一度しか乗らないことをわかりやすく。

UR07

UR08

ルール:拡大と格闘は別々の処理である。拡大したのとは別のクリーチャーで格闘できる。拡大できなくても格闘はできる。

UR09

UR13赤らしく不安定な全体火力。二人対戦では計8枚削られる。お互いがどれだけ変幻を採用しているかで期待値は変わる。

2016/3/4変更。コスト(赤)上げ。

変更。調整会で指摘を受ける。好まれるギャンブル・カードの条件を満たしていなかった。つまり、無作為の結果は良いことが起こるようにすべきということだ。さらに、相手のデッキは操作ができないので、無作為性をコントロールもできなくなっていた。

自分のライブラリーのみを参照し、起こる効果も一方的な《ショック》に変えた。

UR10→11

第三版にて変更。《とどろく雷鳴》の下位互換だったので。あと、「トランプルを持つX火力」というコンセプトなのに最初からプレイヤーに全振りできるのは何か違ったのでテキストを変える。結局割り振りではなくなった。

UR11→12

UR12→13

最終更新2017/3/20

*****アンコモン・黒(13枚)*****

UB01

カード名未定 (黒)黒によくあるデメリ持ちウィニー。デメリは、何とでも相討ちになるという感じのもの。1マナクリーチャーと進んで相討ちはとりたくないが、むしろ何かのついで(除去を撃たれたときなど)にサクられることがあるので注意。

クリーチャー―ノーム・戦士

威迫(このクリーチャーは2体以上のクリーチャーによってしかブロックされない。)

クリーチャーを1体生け贄に捧げる:CARDNAMEのコントローラーはそれを生け贄に捧げる。この能力はいずれのプレイヤーも起動できる。

2/2

1マナのサクり台として自分で起動するのも可。ノームの能力的には重要。

第三版にて変更。威迫を追加。

UB02

カード名未定 (1)(黒)死亡誘発ノーム。小さくて微妙な能力2つを合わせてみる。それぞれ「1」だと小さいが「2」だと大きいので難しいところ。

クリーチャー―ノーム・ならず者

他のクリーチャーが1体死亡するたび、プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーは自分のライブラリーの一番上のカードを自分の墓地へ置く。あなたは1点のライフを得る。

2/1

UB03

(正面)カード名未定 (1)(黒)アンタップ誘発は最初のネズミのメカニズムで、公式の神啓とかぶってボツにしたが、少しだけ採用してみる。

クリーチャー―ネズミ・ならず者

CARDNAMEがアンタップ状態になるたび、各対戦相手はそれぞれカードを1枚捨てる。

変幻(3)(黒)(1)(黒)(黒)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

1/1

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

隠蔽経由なら1回は安全にアンタップできる。が、その後の1/1を活用できなければ単に土地1つと手札1枚を交換するだけの効果である。それが弱いとは言わないが、攻撃を通す手段があればなおよい。

変更。変幻コスト変更。

UB04

カード名未定 (2)(黒)コモンの協調呪文の条件を1枚で満たせるサイクル。種族タイプを2つもつ「二人組」。

クリーチャー―ネズミ

あなたがコントロールするナイトメア・クリーチャーは+0/+1を受ける。

(T)、1点のライフを支払う:あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

1/3

ネズミとノームは、ナイトメアを通じてシナジーを持っている。

2015/8/22変更。タイプからノームを削除。

UB05

(正面)カード名未定変更。ダブルシンボル化、変幻コストシングルシンボル化。(2)(黒)(1)(黒)(黒)

クリーチャー―ノーム・戦士

先制攻撃

CARDNAMEではブロックできない。

変幻(4)(黒)(黒)(5)(黒)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

4/1

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

UB06

(正面)苛(さいな)みのカラス (2)(黒)(黒)色違いの変幻コストを持つサイクル。

クリーチャー―鳥

飛行

このパーマネントが戦場に出るか苛みのカラスに変身したとき、タップ状態のクリーチャー1体を対象とする。あなたはそれを破壊してもよい。

変幻(5)(黒)(黒)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

2/2

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

白黒共通能力として「暗殺」能力を。変幻経由なら攻撃クリーチャーをそのまま討ち取れる。

《ネクラタル》系を意識して、コスパを高めにしている。まあバランスはこれから調整するのだが。

第三版にて変更。色違い変幻サイクルから単色へ。

UB07

カード名未定 (4)(黒)怪物化0というネタ。とはいえ目印的にもカウンターが必要なので、結局置くのだけど。

クリーチャー―ネズミ・ウィザード

(5)(◇)(◇):怪物化0を行う。(このクリーチャーが怪物的でないなら、これは怪物的になる。)

CARDNAMEが怪物的になったとき、クリーチャー1体を対象とする。あなたはそれを破壊してもよい。そうしたなら、CARDNAMEにその破壊したクリーチャーのタフネスに等しい数の+1/+1カウンターを置く。

3/3

UB08

カード名未定 (5)(黒)青黒はライブラリー破壊をサブテーマとして持っているので、それを支援するために。なのだが、テキストがごちゃごちゃしていて気に入っていない。

クリーチャー―ドラゴン・ホラー

あなたがCARDNAMEを唱えたとき、対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーは自分のライブラリーの一番上から、土地カードが2枚公開されるまでカードを公開し続ける。その後、それらのカードを自分の墓地に置く。

飛行

CARDNAMEのパワーとタフネスはそれぞれ、すべての対戦相手の墓地にあるクリーチャー・カードの数に等しい。

★/★

2015/8/22変更。研磨1から研磨2へ。

第三版にて変更。すべての墓地→相手の墓地。

UB09(再録)

涙の雨/Rain of Tears (1)(黒)(黒)「不思議の国のアリス」第2章「涙の池」より。

ソーサリー

土地1つを対象とし、それを破壊する。

UB10

がやがや競争/Caucus Race (2)(黒)(黒)アンコモン版協調呪文。

ソーサリー

ターン終了時まで、ネズミでも鳥でもないクリーチャーは-2/-2を受ける。

オリジン前から考えていたのだが、《眼腐りの虐殺》とかぶった感じになってしまった。

UB11

戦慄の目撃2016/3/4変更。(2)(黒)(1)(黒)

インスタント

戦慄の目撃を唱えるための追加のコストとして、あなたの手札にあるクリーチャー・カード1枚か、あなたのコントロールする洞窟1つの正面を公開する。

クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは-X/-Xを受ける。Xは公開されたカードのパワーに等しい。

変更。洞窟正面を公開しパワーを参照するのはルール上の問題があったため、その部分は削除。クリーチャーでないパーマネントはパワーを持たない。

多少使いにくくなったためコスト1下げ。

UB12

黒のコモンに《血の署名》系のドロー呪文がなく、あるのは使いにくいCB14(1体生け贄で2ドローのソーサリー)のみ。コントロール志向の青黒にアドバンテージスペルが欲しかった。カード名未定 (4)(黒)

インスタント

カードを3枚引く。このターンにクリーチャーが死亡していないかぎり、あなたは3点のライフを失う。

↓

カード名未定 (3)(黒)

インスタント

あなたはカードを2枚引き、あなたは2点のライフを失う。あなたのマナ・プールに(◇)(◇)を加える。

第三版にて変更。

変更。使いにくく役割がはっきりしていなかった。黒は怪物化やナイトメアで無色マナをフィーチャーしているので出すようにしてみた。黒のインスタント2ドローの標準は《誘惑に負けて》の(1)(黒)(黒)なので、無色マナを使う手段があれば差し引き2マナでお得になる。

UB13

カード名未定 (3)(黒)アンタップ誘発その2。隠蔽で表返すたびに1点吸ってもいいが、ウィニー気味の前のめりデッキで一気に吸ってもいい。

あなたがコントロールするクリーチャーが1体アンタップ状態になるたび、各対戦相手はそれぞれ1点のライフを失い、あなたは同じ点数のライフを得る。

*****アンコモン・赤(13枚)*****

UR01

カード名未定旧CW02((白)インスタント、1/1出し+0/+2)を逆転させ攻撃的に。《火花の精霊》がトランプルを失い、エンドに生け贄ではなく1/1になるようになった、という感じ。(赤)(1)(赤)

ソーサリー

1/1の赤の兵士・クリーチャー・トークンを1体生成する。ターン終了時まで、それは+2/+0を受けるとともに速攻と威迫を得る。(それは2体以上のクリーチャーによってしかブロックされない。)

変更。1マナとしてはダメージ量が多かったので2マナに。代わりに出たターンのみ威迫をつけた。

UR02

(正面)カード名未定 (2)(赤)第三版にて変更。コモンから移動。

クリーチャー―ノーム・ならず者

他のクリーチャーが1体死亡するたび、CARDNAMEに+1/+1カウンターを1個置く。

変幻(1)(赤)(3)(赤)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

1/1

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

変更。変幻コスト上げ。

UR03

バタつきパンチョウ/Bread and Butterfly (2)(赤)果敢の条件でアンタップする。トークン種族と相性のいいフライヤーとして。(赤白のトークンに飛行を持つものはいないので。)

クリーチャー―昆虫

飛行バタつきパンチョウは、あなたのアンタップ・ステップにアンタップしない。

あなたがクリーチャーでない呪文を1つ唱えるたび、バタつきパンチョウをアンタップする。

あなたがこのターンにクリーチャーでない呪文を唱えていないかぎり、バタつきパンチョウでは攻撃できない。

3/3

変更。トークンのおかげでスペルが多いので、実質警戒でデメリットでなくなっていた。攻撃制限に。

UR04

カード名未定 (3)(赤)第三版にて変更。《炉生まれのオリアード》的な。赤はトークンを複数出すスペルが多い。

エンチャント

CARDNAMEが戦場に出たとき、1/1の赤の兵士・クリーチャー・トークンを1体生成し、その後、拡大を行う。(あなたがコントロールするクリーチャー・トークン1体の元々のパワーとタフネスをそれぞれ2倍にする。)

あなたがクリーチャー・トークンを1つ生成するたび、クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。CARDNAMEはそれに1点のダメージを与える。

UR05

カード名未定 (2)(赤)(赤)死亡誘発ノーム。基本的に死亡誘発は戦闘の後に誘発するが、これは先制攻撃により先に誘発し、他の攻撃クリーチャーを支援する。

クリーチャー―ノーム・戦士

先制攻撃

他のクリーチャーが1体死亡するたび、ターン終了時まで、あなたがコントロールする他のクリーチャーは+1/+0を受ける。

(1)(赤):ターン終了時まで、CARDNAMEは+1/+0を受ける。

3/2

第三版にて変更。ダブルシンボル化。

UR06

(正面)カード名未定 (4)(赤)第三版にて変更。色違い変幻サイクルから差し替え。

クリーチャー―トカゲ

速攻CARDNAMEは、このターンに土地が1つ以上あなたのコントロール下で戦場に出ていたなら、+2/+2を受ける。

CARDNAMEが攻撃するたび、このターンにあなたが土地をプレイしていた場合、ターン終了時まで、それは+2/+2を受ける。

変幻(4)(赤)(赤)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

3/3

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

コモンから削除した上陸サイクルの代わり。誘発型能力ではなく常在型能力で、これを出す前にプレイしていた土地も参照できる。つまり、土地をプレイしてから出せば5マナ5/5速攻。ただし1ターンに複数の土地をプレイしても+2/+2まで。

変幻も持たせた。手札に土地がなければ、自身で上陸できる。

変更。テキストを若干変える。誘発型にして、+2/+2が一度しか乗らないことをわかりやすく。

UR07

カード名未定 (6)(赤)2016/2/5変更。

ソーサリー

先制攻撃を持つ2/2の赤の騎士・クリーチャー・トークンを2体生成する。その後、あなたはクリーチャー最大2体を生け贄に捧げる。

これによりクリーチャーが1体生け贄に捧げられるたび、クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。その生け贄に捧げられたクリーチャーはそれに、自身のパワーに等しい値のダメージを与える。

UR08

大混戦 (2)(赤)拡大+格闘。《弱者狩り》的な。

ソーサリー

拡大を行う。(あなたがコントロールするクリーチャー・トークン1体の元々のパワーとタフネスをそれぞれ2倍にする。)

あなたがコントロールするクリーチャー1体と、他のクリーチャー1体を対象とする。その前者はその後者と格闘を行う。

ルール:拡大と格闘は別々の処理である。拡大したのとは別のクリーチャーで格闘できる。拡大できなくても格闘はできる。

UR09

カード名未定 (4)(赤)《ラッパの一吹き》的な。赤白で数を並べるカードを色々作っているので必要だろうと。

ソーサリー

ターン終了時まで、あなたがコントロールするクリーチャーは+2/+0を受けるとともに威迫を得る。(それらは2体以上のクリーチャーによってしかブロックされない。)

UR13

崩落/Downfall (3)(赤)(赤)インスタント

各プレイヤーは、それぞれ自分のライブラリーの一番上から4枚のカードを自分の墓地に置く。崩落は各クリーチャーにそれぞれX点のダメージを与える。Xはこれにより墓地に置かれた土地・カードの総数である。

ソーサリー

あなたのライブラリーを5枚削る。

これにより土地・カードが1枚あなたの墓地に置かれるたび、クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。崩落はそれに2点のダメージを与える。

2016/3/4変更。コスト(赤)上げ。

変更。調整会で指摘を受ける。好まれるギャンブル・カードの条件を満たしていなかった。つまり、無作為の結果は良いことが起こるようにすべきということだ。さらに、相手のデッキは操作ができないので、無作為性をコントロールもできなくなっていた。

自分のライブラリーのみを参照し、起こる効果も一方的な《ショック》に変えた。

UR10→11

貫く業火 (X)(赤)オデッセイの《液状の火》をご存じだろうか?「トランプルを持つ火力呪文」という単純な発想のカードなのだが、割り振りルールと噛み合わずに残念なオラクル・テキストになってしまっているのだ。

ソーサリー

クリーチャー1体を対象とする。貫く業火はそれにX点のダメージを与え、そのコントローラーにXからそのタフネスを引いた値に等しい点数のダメージを与える。

第三版にて変更。《とどろく雷鳴》の下位互換だったので。あと、「トランプルを持つX火力」というコンセプトなのに最初からプレイヤーに全振りできるのは何か違ったのでテキストを変える。結局割り振りではなくなった。

UR11→12

カード名未定 (1)(赤)黒のコモンでボツにした効果をこちらに。カウンターを主に使う植物の対抗色は黒でなく赤である。

インスタント

クリーチャー1体を対象とする。CARDNAMEはそれに3点のダメージを与える。それから+1/+1カウンターをすべて取り除く。

UR12→13

煙突からの飛び上がり (1)(赤)アンコモン版協調呪文。コモンから《投げ飛ばし》を削ってこちらに。

インスタント

煙突からの飛び上がりを唱えるための追加コストとして、ノームかトカゲを1体生け贄に捧げる。

クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。煙突からの飛び上がりはそれに5点のダメージを与える。

自作セット「エルナダート」

●概要 http://bluemen.diarynote.jp/201410030121484527/

●コモンリスト

白 http://bluemen.diarynote.jp/201401051454088431/

青 http://bluemen.diarynote.jp/201401051452028921/

黒 http://bluemen.diarynote.jp/201401051449448855/

赤 http://bluemen.diarynote.jp/201401051446528267/

緑 http://bluemen.diarynote.jp/201401051443055745/

その他 http://bluemen.diarynote.jp/201401051438321762/

●アンコモンリスト

白・青 http://bluemen.diarynote.jp/201507242326095112/

黒・赤 http://bluemen.diarynote.jp/201507242321381571/

緑・その他 http://bluemen.diarynote.jp/201507242318126902/

●レアリスト

白・青・黒 http://bluemen.diarynote.jp/201603071244047235/

赤・緑・その他 http://bluemen.diarynote.jp/201603071238265948/

●神話レアリスト

http://bluemen.diarynote.jp/201603071234315589/

【自作セット】アンコモンリスト:緑・その他

2015年7月24日 MTGオリカアンコモン緑・その他

最終更新2017/3/20

*****アンコモン・緑(13枚)*****

UG01

変更。テキスト修整。機能はほぼ変わらず。

UG02

2015/8/22変更。代替案検討中。

第三版にて復活。クリーチャータイプのみ変更。

変更。能力差し換え。毎ターン累積していく能力というのはバランスがとりづらい。

緑なのに色マナ調達がなかったので、マナ能力を与えるように変更。そのままでは土地1つのマナを変えるだけだが、他のカウンター持ちクリーチャー等と合わせればマナ加速にもなる。

UG03

変更。タフネス1上げ。変更コスト変更。また、第二セットのメカニズムで装備品・トークンを並べることを想定しているため、それらを一気に付けられるようにした。

UG04

第三版にて変更。この2枚の目的は、カウンターを使ってしまうのか、それともカウンター参照効果のために残しておくのかプレイヤーに考えてもらうことだった。再生(破壊不能)ではあまりその葛藤がない――死ねばカウンターも無くなるのだから使うに決まっている。

帰化もあまり能動的とは言えないかもしれないが、ひとまずこれで。

変更。起動コスト1上げ。

UG05

変更。パワー1上げ。

UG06

単体では2/3にしかならないが、少しの下準備でかなり大きくできるだろう。これを出すことでカウンターの数が二倍以上になるため、二枚目を出したりできれば強力。

2015/8/22変更。参照方法を変更。

2016/2/5変更。+1/+1カウンター参照→どのカウンターでも参照に。

変更。播種型のテキストに。また、どのカウンターでも→+1/+1カウンターのみに。

UG07(再録)

UG08

UG09

一応、墓地に落ちないので死亡誘発を誘発させない。

第三版にて変更。パワー1上げ。

UG10→没

ルール:正面を公開する必要はない。背面が〈洞窟〉であることが、変幻を持つことの証明となる。

変更。没。サーチは危険で、テキストもわかりづらく、採用するメリットがなかった。

UG12→10

UG11(穴埋め)

ウサギの種族特徴である最大パワー参照を支援できるよう、低マナで修整の大きいものにした。

クリーチャータイプを変更させるので、協調呪文の妨害としても使えるように。

UG11→12こちらはオーラ/装備品サーチ。《鋼打ちの贈り物》が緑になって1マナ増えたらオーラも探せるように。

あまり濃いテーマではないが、白緑はオーラ/装備品シナジーを持っているのでそのために。

変更。公式の「イニストラードを覆う影」にて《武器庫の開放》が出てしまい差し換え。

元のブロック計画では第三セットに増殖メカニズムを再録するつもりだったのが、ニセット構造化で入れる場所がなくなってしまったため、この場合を使って増殖っぽいものを。

UG13

変更。ダブルシンボル化。

*****アンコモン・多色(5枚)*****

UM01

変更。元の効果は白単色へ移動。

オーラ/装備品サーチスペルは公式とかぶって没にしたが、ならクリーチャーに持たせてしまえというのが常套手段である。

UM02

2015/8/22変更。参照方法を変更。

2016/2/5変更。+1/+1カウンター参照→どのカウンターでも参照に。

変更。7マナ5/5→6マナ3/4。どのカウンターでも→+1/+1カウンターのみに。

UM03

「悪夢を実体化する」というこのセットのネズミのフレイバーから、寝た状態で出てきて悪夢を呼んでくる。

UM04黒赤は死亡誘発。《タール投げ》的な。ローウィンの頃とは違い、戦闘ダメージがスタックに乗らなくなっているので注意。

変更。能力差し換え。

多色になって起動コストがいらなくなった《スカースダグの信者》だったが、このセットで一度に2体を死亡させるのは強すぎ、また赤黒からシステムクリーチャーを減らしたかったのでcipへ変更。生け贄型だが、赤の要素を入れるために無作為へ。

UM05

第三版にて変更。赤単色から移動。赤白なら是非とも欲しい効果で、赤ダブシンよりもプレイしやすく。

*****アンコモン・アーティファクト(3枚)*****

UA01

UA02

コストが軽すぎるか?

第三版にて変更。コスト1上げ。

変更。装備コスト1上げ。

UA03

第三版にて変更。このセットはそれほど部族参照が多くないので、これ単体でも装備品として仕事をするように。

変更。絆魂装備はアンコとしてはぶっ壊れだったので威迫に。

*****アンコモン・土地(5枚)*****

オデッセイのフィルターランドをメイン種族の色の組み合せで。

変幻による無色マナを色マナに変換できる点が重要。

UL01(再録)

UL02

UL03(再録)

UL04(再録)

UL05

*****アンコモン・無色(2枚)*****

US01睡魔のイメージ。コモンにあるとゲームテンポを悪くしそうなのでアンコに。

変更。「睡眠」効果はコモンに移動。代わりは《命取り》で、これ自身を播種でクリーチャーにした場合により機能するように効果を選んだ。

US02

最終更新2017/3/20

*****アンコモン・緑(13枚)*****

UG01

決闘代理人 (緑)自分のパワーではなく、最大パワーで格闘を行う。タフネスは1なので基本的に使いきりになるだろう。

クリーチャー―兎・兵士

(緑)、(T):他のクリーチャー1体を対象とする。CARDNAMEが戦場にあるなら、CARDNAMEはそれにX点のダメージを与える。Xはあなたがコントロールするクリーチャーの中のパワーの最大値である。そのクリーチャーはCARDNAMEに、自身のパワーに等しい点数のダメージを与える。

他のクリーチャー1体を対象とする。決闘代理人はそれと格闘を行う。これにより格闘代理人が与えるダメージは、自身のパワーではなくあなたがコントロールするクリーチャーの中のパワーの最大値に等しい。

1/1

変更。テキスト修整。機能はほぼ変わらず。

UG02

カード名未定 (1)(緑)コモンの協調呪文の条件を1枚で満たせるサイクル。

クリーチャー―植物(緑)、(T):あなたがコントロールする土地1つを対象とし、それに+1/+1カウンターを1個置く。あなたは「ターン終了時まで、その土地は0/0の植物・クリーチャーになる。」を選んでもよい。それは土地でもある。

CARDNAMEが戦場に出たとき、播種1を行う。(土地1つに+1/+1カウンターを1個置く。)

あなたがコントロールする+1/+1カウンターが置かれているパーマネントは「(T):あなたのマナ・プールに好きな色のマナ1点を加える。」を持つ。2/22/1

2015/8/22変更。代替案検討中。

第三版にて復活。クリーチャータイプのみ変更。

変更。能力差し換え。毎ターン累積していく能力というのはバランスがとりづらい。

緑なのに色マナ調達がなかったので、マナ能力を与えるように変更。そのままでは土地1つのマナを変えるだけだが、他のカウンター持ちクリーチャー等と合わせればマナ加速にもなる。

UG03

(正面)カード名未定 (緑)(緑)コモンから削除した能力をこちらに移動。変幻をつけた。あまりないかもしれないが、エンチャント先が除去られそうになったら表返してエンチャントだけ救ったりとかできる。

クリーチャー―兎・兵士

このパーマネントが戦場に出るかCARDNAMEに変身したとき、あなたがコントロールするオーラか装備品を1つ望む数対象とする。あなたはそれらをCARDNAMEにつけてもよい。

変幻(1)(緑)(緑)(3)(緑)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)2/22/3

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

変更。タフネス1上げ。変更コスト変更。また、第二セットのメカニズムで装備品・トークンを並べることを想定しているため、それらを一気に付けられるようにした。

UG04

カエルの召使い (2)(緑)青のUU04との2枚サイクル。緑にもカウンター参照はあるので青緑両方にあった方がいいだろう。能力は再生のようなものだが、少し地味かもしれない。

クリーチャー―カエル・兵士

カエルの召使いは+1/+1カウンターが2個置かれた状態で戦場に出る。(1)(緑)(2)(緑)、カエルの召使いから+1/+1カウンターを1個取り除く:アーティファクトかエンチャントを1つ対象とし、それを破壊する。

1/0

第三版にて変更。この2枚の目的は、カウンターを使ってしまうのか、それともカウンター参照効果のために残しておくのかプレイヤーに考えてもらうことだった。再生(破壊不能)ではあまりその葛藤がない――死ねばカウンターも無くなるのだから使うに決まっている。

帰化もあまり能動的とは言えないかもしれないが、ひとまずこれで。

変更。起動コスト1上げ。

UG05

(正面)カード名未定 (2)(緑)第三版にて変更。変幻のついた《イェヴァの腕力魔導士》で、上位互換。変幻経由ならコンバットトリックになる。自身を4/4実質速攻で殴ることもできる。

クリーチャー―兎・兵士

このパーマネントが戦場に出るかCARDNAMEに変身したとき、クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは+2/+2を受ける。

変幻(4)(緑)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)2/23/2

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

変更。パワー1上げ。

UG06

カード名未定 (3)(緑)カウンター参照植物。これは自身にカウンターを置く。

クリーチャー―植物CARDNAMEが戦場に出たとき、土地1つを対象とし、それに+1/+1カウンターを2個置く。その後、あなたがコントロールするいずれかのカウンターが置かれているパーマネントの数に等しい数の+1/+1カウンターをCARDNAMEに置く。

CARDNAMEが戦場に出たとき、播種2を行う。その後、あなたがコントロールする+1/+1カウンターが置かれているパーマネントの数に等しい数の+1/+1カウンターをCARDNAMEに置く。(播種2を行うには、2個の+1/+1カウンターを望む土地に割り振って置く。)2/31/2

2015/8/22変更。参照方法を変更。

2016/2/5変更。+1/+1カウンター参照→どのカウンターでも参照に。

変更。播種型のテキストに。また、どのカウンターでも→+1/+1カウンターのみに。

UG07(再録)

歌う樹/Singing Tree (3)(緑)コモンの《鶏ごっこ》に続く、公式ではあり得ない再録シリーズその2。といってもこっちは銀枠からではない。初出はアラビアンナイト、再録禁止カードである。

クリーチャー―植物

(T):攻撃クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それの基本のパワーは0になる。

0/3

UG08

(正面)カード名未定 (4)(緑)第三版にて変更。Cip支援のセルフバウンス持ち。マナまで出すのはやり過ぎだったので、そのまま《咆哮するプリマドックス》の亜種に。変幻も持たせたので、土地としてプレイして1ターン経過すれば他にクリーチャーがいなくとも一度は殴れる。

クリーチャー―トカゲ

あなたのアップキープの開始時、あなたがコントロールするクリーチャーを1体、オーナーの手札に戻す。

変幻(4)(緑)(緑)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

5/4

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

UG09

カード名未定 (5)(緑)(緑)緑のアンコモンにたまにいる、ただデカいだけのクリーチャー。《貪爪》とか。

クリーチャー―ビースト・ホラー

CARDNAMEが死亡するなら、代わりにそれをオーナーのライブラリーの一番下に置く。

8/8

一応、墓地に落ちないので死亡誘発を誘発させない。

第三版にて変更。パワー1上げ。

UG10→没

変幻サーチ。無色マナだが、マナ加速でもある。カード名未定 (1)(緑)

ソーサリー

あなたのライブラリーから変幻を持つカードを1枚探し、それをタップ状態かつ変身状態で戦場に出す。その後、あなたのライブラリーを切り直す。

ルール:正面を公開する必要はない。背面が〈洞窟〉であることが、変幻を持つことの証明となる。

変更。没。サーチは危険で、テキストもわかりづらく、採用するメリットがなかった。

UG12→10

捕食者と餌食 (2)(緑)アンコモン版協調呪文。ドローは青のコモン協調呪文とかぶっている気もするが、参照する種族も違うし大丈夫か?

ソーサリー

あなたがコントロールする兎かビーストかドラゴンであるクリーチャー1体につき、カードを1枚引く。

UG11(穴埋め)

豚変化/Pigform (緑)変更。コモンからそのまま移動。

インスタント

クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは基本のパワーとタフネスが5/5の豚(Pig)である。

イラスト:原作(John Tenniel)

ウサギの種族特徴である最大パワー参照を支援できるよう、低マナで修整の大きいものにした。

クリーチャータイプを変更させるので、協調呪文の妨害としても使えるように。

UG11→12

カード名未定 (1)(緑)

ソーサリー

あなたのライブラリーからオーラ・カードか装備品・カードを1枚探し、それを公開してあなたの手札に加える。その後、あなたのライブラリーを切り直す。

↓

カード名未定 (2)(緑)

インスタント

播種2を行う。(2個の+1/+1カウンターを望む土地に割り振って置く。)

あなたがコントロールする+1/+1カウンターが置かれている各パーマネントに+1/+1カウンターをそれぞれ1個置く。

あまり濃いテーマではないが、白緑はオーラ/装備品シナジーを持っているのでそのために。

変更。公式の「イニストラードを覆う影」にて《武器庫の開放》が出てしまい差し換え。

元のブロック計画では第三セットに増殖メカニズムを再録するつもりだったのが、ニセット構造化で入れる場所がなくなってしまったため、この場合を使って増殖っぽいものを。

UG13

樫の覆いクリーチャー化オーラをコモンから移動。クリーチャー強化として使う場合と土地をクリーチャーにする場合とでコスパが合わなくなる事が問題だったが、どちらでも一定のサイズにすることで差が縮まった。(2)(緑)(1)(緑)(緑)

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャーか土地)

エンチャントされているパーマネントは、それの他のタイプに加えて緑の植物・クリーチャーである。それは5/5である。

変更。ダブルシンボル化。

*****アンコモン・多色(5枚)*****

UM01

2016/3/4変更。カード名未定 (緑)(白)

クリーチャー―兎・兵士

CARDNAMEのパワーとタフネスは、それぞれあなたがコントロールするクリーチャーの総数に等しい。

★/★

↓

カード名未定 (2)(緑)(白)

クリーチャー―兔・兵士

CARDNAMEが戦場に出たとき、あなたのライブラリーからオーラ・カードか装備品・カードを1枚探し、それを公開してあなたの手札に加える。その後、あなたのライブラリーを切り直す。

3/3

変更。元の効果は白単色へ移動。

オーラ/装備品サーチスペルは公式とかぶって没にしたが、ならクリーチャーに持たせてしまえというのが常套手段である。

UM02

カード名未定青緑はカウンターをためて優位を得る。(5)(緑)(青)(4)(緑)(青)

クリーチャー―植物

CARDNAMEが戦場に出たとき、土地1つを対象とし、それに+1/+1カウンターを1個置く。播種1を行う。その後、あなたがコントロールするいずれかの+1/+1カウンターが置かれているパーマネントの数に等しい枚数のカードを引く。(播種1を行うには、土地1つに+1/+1カウンターを1個置く。)5/53/4

2015/8/22変更。参照方法を変更。

2016/2/5変更。+1/+1カウンター参照→どのカウンターでも参照に。

変更。7マナ5/5→6マナ3/4。どのカウンターでも→+1/+1カウンターのみに。

UM03

カード名未定 (1)(青)(黒)青黒はナイトメア。サーチしたナイトメアは、スペルとして使ってもいいし、マナにして怪物化の起動コストにあててもいい。

クリーチャー―ネズミ・ウィザード

CARDNAMEはタップ状態で戦場に出る。

CARDNAMEが戦場に出たとき、あなたのライブラリーからナイトメア・カードを1枚探し、それを公開してあなたの手札に加える。その後、あなたのライブラリーを切り直す。

2/3

「悪夢を実体化する」というこのセットのネズミのフレイバーから、寝た状態で出てきて悪夢を呼んでくる。

UM04

カード名未定 (2)(黒)(赤)

クリーチャー―ノーム・戦士

(T)、他のクリーチャーを1体生け贄に捧げる:クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。CARDNAMEはそれに2点のダメージを与える。

2/2

↓

血濡れ帽の暗殺者 (2)(黒)(赤)

クリーチャー―ノーム・暗殺者

速攻

血濡れ帽の暗殺者が戦場に出たとき、プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーは自分がコントロールするクリーチャーの中から無作為に選んだ1体を生け贄に捧げる。

2/1

変更。能力差し換え。

多色になって起動コストがいらなくなった《スカースダグの信者》だったが、このセットで一度に2体を死亡させるのは強すぎ、また赤黒からシステムクリーチャーを減らしたかったのでcipへ変更。生け贄型だが、赤の要素を入れるために無作為へ。

UM05

カード名未定 (赤)(白)赤白はトークン。

エンチャント

CARDNAMEが戦場に出たとき、先制攻撃を持つ2/2の赤の騎士・クリーチャー・トークンを1体配置する。

あなたがコントロールするクリーチャー・トークンは、手札やライブラリーに移動できない。

第三版にて変更。赤単色から移動。赤白なら是非とも欲しい効果で、赤ダブシンよりもプレイしやすく。

*****アンコモン・アーティファクト(3枚)*****

UA01

小さな扉 (3)2016/2/5変更。戻し。

アーティファクト

パワーが4以上のクリーチャーが1体あなたかあなたがコントロールするプレインズウォーカーを攻撃するたび、ターン終了時まで、そのクリーチャーは-2/-0を受ける。

UA02

懐中時計/Pocket Watch (2)白ウサギが持っている時計。時計自身をどんな能力で再現すればいいのか分からなかったので、代わりに白ウサギの行動を再現してみた。大急ぎでウサギの穴に飛び込んでゆく、という。

アーティファクト―装備品

装備しているクリーチャーは速攻と洞窟渡りを持つ。(防御プレイヤーが洞窟をコントロールしているかぎり、それはブロックされない。)

装備(1)(2)

コストが軽すぎるか?

第三版にて変更。コスト1上げ。

変更。装備コスト1上げ。

UA03

つぎはぎの帽子 (3)部族関連スペルのサポート。参考にしたのは《ルーン刻みの鍾乳石》だが、協調呪文の関係上、多相を持たせるわけにはいかなかった。出すときに1種類を選ぶようにもしてみたが、記憶の問題が気に入らなかった。

アーティファクト―装備品

装備しているクリーチャーは絆魂威迫を持つ。

装備しているクリーチャーは、それの他のタイプに加えて、墓地にあるクリーチャー・カードの各クリーチャー・タイプでもある。

装備(2)

[+1/+2]

第三版にて変更。このセットはそれほど部族参照が多くないので、これ単体でも装備品として仕事をするように。

変更。絆魂装備はアンコとしてはぶっ壊れだったので威迫に。

*****アンコモン・土地(5枚)*****

オデッセイのフィルターランドをメイン種族の色の組み合せで。

変幻による無色マナを色マナに変換できる点が重要。

UL01(再録)

サングラスの大草原

土地

(1)、(T):あなたのマナ・プールに(緑)(白)を加える。

UL02

ミストウッドの庭園

土地

(1)、(T):あなたのマナ・プールに(緑)(青)を加える。

UL03(再録)

ダークウォーターの地下墓地

土地

(1)、(T):あなたのマナ・プールに(青)(黒)を加える。

UL04(再録)

シャドーブラッドの尾根

土地

(1)、(T):あなたのマナ・プールに(黒)(赤)を加える。

UL05

ライトハートの城砦

土地

(1)、(T):あなたのマナ・プールに(赤)(白)を加える。

*****アンコモン・無色(2枚)*****

US01

(正面)カード名未定 (◇)

クリーチャー―ナイトメア

CARDNAMEが死亡したとき、クリーチャーを最大1体まで対象とし、それをタップする。それはそのコントローラーの次のアンタップ・ステップにアンタップしない。

変幻(1)(◇)(◇)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

1/0

↓

(正面)化膿吹き (◇)

クリーチャー―ナイトメア

化膿吹きが死亡したとき、このターンにダメージを与えられたクリーチャー最大2体を対象とし、それらを破壊する。

変幻(◇)(◇)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

2/0

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

変更。「睡眠」効果はコモンに移動。代わりは《命取り》で、これ自身を播種でクリーチャーにした場合により機能するように効果を選んだ。

US02

(正面)彼方の面影 (1)(◇)第三版にて変更。《反逆の行動》のナイトメアだったが、コモンの旧CS03と同じく、カウンターを置いて生き残らせた場合に能力の意味があまりなくなってしまうので変更。

クリーチャー―ナイトメア

彼方の面影が死亡したとき、あなたの墓地にあるパワーが3以下のクリーチャー・カード1枚を対象とし、それを戦場に戻す。

変幻(2)(◇)(◇)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

4/0

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

自作セット「エルナダート」

●概要 http://bluemen.diarynote.jp/201410030121484527/

●コモンリスト

白 http://bluemen.diarynote.jp/201401051454088431/

青 http://bluemen.diarynote.jp/201401051452028921/

黒 http://bluemen.diarynote.jp/201401051449448855/

赤 http://bluemen.diarynote.jp/201401051446528267/

緑 http://bluemen.diarynote.jp/201401051443055745/

その他 http://bluemen.diarynote.jp/201401051438321762/

●アンコモンリスト

白・青 http://bluemen.diarynote.jp/201507242326095112/

黒・赤 http://bluemen.diarynote.jp/201507242321381571/

緑・その他 http://bluemen.diarynote.jp/201507242318126902/

●レアリスト

白・青・黒 http://bluemen.diarynote.jp/201603071244047235/

赤・緑・その他 http://bluemen.diarynote.jp/201603071238265948/

●神話レアリスト

http://bluemen.diarynote.jp/201603071234315589/

【自作セット】コモン変更

2015年7月13日 MTGオリカアンコモンがそろそろ(やっと)できそうなので、その前にコモンの変更点を。

パワーバランス調整、アンコとの兼ね合いからの変更、その他にオリジンからの常盤木キーワード変更を反映しました。マローの語る変更理念はおおむね納得できた(*)ので。果敢はこのセットのトークンたちと相性いいし。

(* 再生を取り除かなかったこと以外は。)

チェシャ猫は、姿を消す、浮かぶ、など幽霊っぽい性質をもってはいるが幽霊ではないと判断。じゃあなんなんだと言われても困るが。

ジャバウォック、バンダースナッチは奇妙な姿をしているが突然変異ではない。原作ではお話の中にのみ登場し、恐ろしいものの象徴とされている感じだったので、ホラーのタイプがよりふさわしいかと。

*****白*****

CW18

修整値を持つのはオーラと装備品だけなので(授与とか作らないかぎり)、この文章はなくてもいい。しかし、あってもいいと考える。

修整値能力はこのセットの新しいテンプレートだが、「タフネスの修整値」という呼び名はカード上に書かれているわけではない。「オーラである場合」という但し書きがあることで、ああオーラが持ってるあの数値のことね、と理解がしやすくなるのではないか。

別にはじめっからそんなことで迷わないか。気にしすぎか。

*****青*****

CU01

CU18

*****黒*****

CB01

最近の青黒にたまにいる1マナ0/4に。青黒のネズミ種族は、盤面をコントロールして時間を稼ぎ、合間に怪物化や隠蔽によって小さな優位を得ていく、というスタイルを目指している。そのための序盤の防御的クリーチャーが、黒に少なかった。

CB05

CB11

CB16

《一口の草毒》(2ライフ失う)や《大蛇の儀式》(トークンを出す)と違って、明確なアドが得られるわけでもない。あまり重いと、先に見るべき手札が無くなってしまう。隠蔽によりインスタントタイミングでクリーチャーが出てくるので、ソーサリーの除去はただでさえ弱い。等の理由で。

CB20

*****赤*****

CR03

CR04

渡りは常盤木から外されたが、洞窟渡りは特別に残す。他の渡りと違い、相手とのやり取りのある面白い能力だった。

果敢を加えることでこのクリーチャーのクロックが分かりにくくなり、洞窟を置くか/いつ表返すか/表返ってブロックされたときのためにインスタントを握っておくかの判断がより面白くなるだろうと期待する。

CR18→17

CR17→20

変更後は《加撃》《燃えさしの火弾》の上位種。ビッグマナ用。「テーロス」リミテッドにおける《落岩》のような役割。CR05にインスタントかソーサリー限定の2マナを出すクリーチャーがいるのだが、以前の変更で7マナのソーサリーを別のものに差し替えてしまっていたのでマナの使い道を与えるために。

*****緑*****

CG04

というように、1体だけでパワーが上がっていく動きが直感的でなかったので変更。

CG06

なお、PWの忠誠カウンターを吸って大きくなれるのは仕様。

CG09

元の能力は弱いわけではなかったが、プレイ感がとにかく悪かった。

・毎ターン起動しなければならない。いや、しなくてもいいが、起動しなければ新しいカードを見れない。プレイを強制されている気になる。

・(毎回起動するなら)一番上の1枚以外の順番はあまり重要ではないのだが、これが除去られる可能性を考えたら順番をしっかり考えなければならない。しかし除去られなければ、毎ターン無駄な思考をさせられることになる。

まあつまり、独楽効果はたとえ弱めでも作るな、ということだな。

CG13

変更後は単純なフレンチバニラ。《巨森を喰らうもの》に隠蔽がついた上位互換。下手したらこっちの方が強いまであるので、調整が必要かもしれない。

CG15

パワーバランス調整、アンコとの兼ね合いからの変更、その他にオリジンからの常盤木キーワード変更を反映しました。マローの語る変更理念はおおむね納得できた(*)ので。果敢はこのセットのトークンたちと相性いいし。

(* 再生を取り除かなかったこと以外は。)

クリーチャー・タイプを変更。機能には影響しない。このセットではスピリットもミュータントもホラーも参照しない。原作を見返し、イメージに合ったタイプに。

チェシャ猫: 猫・スピリット→猫

ジャバウォック:ドラゴン・ミュータント→ドラゴン・ホラー

バンダースナッチ:ビースト・ミュータント→ビースト・ホラー

チェシャ猫は、姿を消す、浮かぶ、など幽霊っぽい性質をもってはいるが幽霊ではないと判断。じゃあなんなんだと言われても困るが。

ジャバウォック、バンダースナッチは奇妙な姿をしているが突然変異ではない。原作ではお話の中にのみ登場し、恐ろしいものの象徴とされている感じだったので、ホラーのタイプがよりふさわしいかと。

*****白*****

CW18

カード名未定 (1)(白)機能は変わらず。

インスタント

エンチャント1つを対象とし、それを破壊する。それがオーラである場合、あなたはそれのタフネスの修整値に等しい点数のライフを得る。

修整値を持つのはオーラと装備品だけなので(授与とか作らないかぎり)、この文章はなくてもいい。しかし、あってもいいと考える。

修整値能力はこのセットの新しいテンプレートだが、「タフネスの修整値」という呼び名はカード上に書かれているわけではない。「オーラである場合」という但し書きがあることで、ああオーラが持ってるあの数値のことね、と理解がしやすくなるのではないか。

別にはじめっからそんなことで迷わないか。気にしすぎか。

*****青*****

CU01

カード名未定 (青)条件を果敢に合わせ。

クリーチャー―昆虫

あなたがインスタント呪文かソーサリー呪文をクリーチャーでない呪文を唱えたとき、あなたはCARDNAMEを生け贄に捧げてもよい 。そうしたなら、飛行を持つ1/1の青の昆虫・クリーチャー・トークンを1体配置する。

1/1

CU18

突然の眠気/Rapid Sleepiness (2)(青)占術を追加。テンポ阻害とドロー操作は相性がいいだろうと。他に占術を入れる場所がなかったというのもあるが。

インスタント

クリーチャーを最大4体まで対象とし、それらをタッ プする。

占術1を行う。(あなたのライブラリーの一番上のカードを見る。あなたはそのカードをあなたのライブラリーの一番下に置いてもよい。)

*****黒*****

CB01

カード名未定 (黒)サイズ変更。

クリーチャー―ネズミ・ウィザード

(2)(@):怪物化1を行う。(このクリーチャーが怪物的でない場合、これの上に+1/+1カウンターを1個置く。これは怪物的になる。(@)は無色のマナ1点で支払うことができる。)

CARDNAMEが怪物的になったとき、クリーチャー1 体を対象とする。あなたは「そのクリーチャーはター ン終了時まで-1/-1を受ける」を選んでもよい。1/1

0/4

最近の青黒にたまにいる1マナ0/4に。青黒のネズミ種族は、盤面をコントロールして時間を稼ぎ、合間に怪物化や隠蔽によって小さな優位を得ていく、というスタイルを目指している。そのための序盤の防御的クリーチャーが、黒に少なかった。

CB05

カード名未定 (2)(黒)威嚇を威迫に。威迫の方が能力として弱いと思うのでタフネスを1上げる。

クリーチャー―ネズミ・ならず者威嚇威迫(このクリーチャーは2体以上のクリーチャーによってしかブロックされない。)

CARDNAMEがいずれかのプレイヤーに戦闘ダメージ を与えるたび、そのプレイヤーは自分のライブラリーの一番上から2枚のカードを自分の墓地に置く。2/12/2

CB11

悪意あるジャバウォック/Malicious Jabberwock (3)(黒)(黒)タフネスを1上げる。ダブルシンボル5マナなのに、このセットのマジックナンバーである4/4を止められないのが弱かった。

クリーチャー―ドラゴン・ホラー

飛行3/43/5

CB16

カード名未定コストを1減らし。(4)(黒)(黒)(3)(黒)(黒)

ソーサリー

クリーチャー1体を対象とし、それを破壊する。それ のコントローラーの手札と、そのプレイヤーがコント ロールする洞窟の正面を見る。

《一口の草毒》(2ライフ失う)や《大蛇の儀式》(トークンを出す)と違って、明確なアドが得られるわけでもない。あまり重いと、先に見るべき手札が無くなってしまう。隠蔽によりインスタントタイミングでクリーチャーが出てくるので、ソーサリーの除去はただでさえ弱い。等の理由で。

CB20

忌まわしき帽子/Abhorrent Hat (黒)威嚇を威迫に。

エンチャント―オーラ

忌まわしき帽子を唱えるための追加コストとして、いずれかの墓地にあるクリーチャー・カードを1枚追放する。

エンチャント(クリーチャー)

エンチャントされているクリーチャーは威嚇を持つ。威迫を持つ。(このクリーチャーは2体以上のクリーチャーによってしかブロックされない。)

[+1/+1]

*****赤*****

CR03

カード名未定 (1)(赤)威嚇を威迫に。

クリーチャー―ノーム・戦士

(赤)、CARDNAMEを生け贄に捧げる:クリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで+2/+0を受けるとともに威嚇を得る。威迫を得る。(このクリーチャーは2体以上のクリーチャーによってしかブロックされない。)

2/1

CR04

カード名未定 (1)(赤)果敢を追加。

クリーチャー―ノーム・ならず者

洞窟渡り(防御プレイヤーが洞窟をコントロールしているかぎり、このクリーチャーはブロックされない。)

果敢(あなたがクリーチャーでない呪文を唱えるたび、ターン終了時まで、このクリーチャーは+1/+1を受ける。)

2/1

渡りは常盤木から外されたが、洞窟渡りは特別に残す。他の渡りと違い、相手とのやり取りのある面白い能力だった。

果敢を加えることでこのクリーチャーのクロックが分かりにくくなり、洞窟を置くか/いつ表返すか/表返ってブロックされたときのためにインスタントを握っておくかの判断がより面白くなるだろうと期待する。

CR18→17

武器の破裂/Weapon Rupture (1)(赤)CW18に合わせ。

インスタント

アーティファクト1個を対象とし、それを破壊する。それが装備品である場合、武器の破裂はそのコントローラーに、それのパワーの修整値に等しい点数のダメージを与える。

CR17→20

全とっかえ。投げ飛ばし系はアンコに。投げ飛ばし/Fling (1)(赤)

インスタント

投げ飛ばしを唱えるための追加コストとして、クリー チャーを1体生け贄に捧げる。

クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。投げ飛ばしは、それに生け贄に捧げられたクリーチャーのパワーに等しい点数のダメージを与える。

↓↓↓

カード名未定 (7)(赤)

インスタント

クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。CARDNAMEはそれに4点のダメージを与える。

カードを1枚引く。

変更後は《加撃》《燃えさしの火弾》の上位種。ビッグマナ用。「テーロス」リミテッドにおける《落岩》のような役割。CR05にインスタントかソーサリー限定の2マナを出すクリーチャーがいるのだが、以前の変更で7マナのソーサリーを別のものに差し替えてしまっていたのでマナの使い道を与えるために。

*****緑*****

CG04

カード名未定 (1)(緑)これにパワーを上げるオーラをつける→能力起動→自身のパワーを参照して、「基本のサイズが」X/Xになる→オーラの修整値が足される→能力起動→……

クリーチャー―兎・兵士

(3)(緑):CARDNAMEはターン終了時まで、基本のパ ワーとタフネスがX/Xになる。Xはあなたがコントロー ルする他のクリーチャーの中のパワーの最大値である。

2/2

というように、1体だけでパワーが上がっていく動きが直感的でなかったので変更。

CG06

カード名未定 (2)(緑)アンコモンで「+1/+1カウンターが置かれるたび、~」という誘発条件を作ろうと思ったので、これ単体で回せないようにするために。

クリーチャー―植物

(2)(緑)、あなたがコントロールする他のパーマネントの上からいずれかのカウンターを1個取り除く:CARDNAMEの上に+1/+1カウンターを1個置く。

3/2

なお、PWの忠誠カウンターを吸って大きくなれるのは仕様。

CG09

カード名未定 (3)(緑)能力を大幅に変更。

クリーチャー―兎・スカウト(緑)、(T):あなたのライブラリーの一番上からX枚のカードを見る。Xはあなたがコントロールするクリーチャーの中のパワーの最大値である。その後、それらを望む順番で戻す。

CARDNAMEが戦場に出たとき、あなたのライブラリーの一番上からX枚のカードを見る。Xはあなたがコントロールするクリーチャーの中のパワーの最大値である。あなたはその中からクリーチャー・カードを1枚公開してあなたの手札に加えてもよい。残りをあなたのライブラリーの一番下に望む順番で置く。

2/2

元の能力は弱いわけではなかったが、プレイ感がとにかく悪かった。

・毎ターン起動しなければならない。いや、しなくてもいいが、起動しなければ新しいカードを見れない。プレイを強制されている気になる。

・(毎回起動するなら)一番上の1枚以外の順番はあまり重要ではないのだが、これが除去られる可能性を考えたら順番をしっかり考えなければならない。しかし除去られなければ、毎ターン無駄な思考をさせられることになる。

まあつまり、独楽効果はたとえ弱めでも作るな、ということだな。

CG13

元のデザインは強すぎることが指摘されていた。能力をそのままにして、サイズを変更する方向で試していた。おそらく4/3であれば強すぎないだろうと思ったが、この能力は強力なクリーチャーに持たせた方が面白いとも思ったので、コモンでバランスをとるよりもアンコモンに移すことにする。残酷なるバンダースナッチ/Cruel Bandersnatch (5)(緑)

クリーチャー―ビースト・ミュータント

残酷なるバンダースナッチが死亡したとき、それをタップ状態かつ変身状態で戦場に戻す。

隠蔽(5)(緑)(緑)(緑)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも隠蔽コストでそれを正面にできる。)

5/3

↓↓↓

カード名未定 (5)(緑)

クリーチャー―ビースト・ホラー

隠蔽(5)(緑)(緑)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも隠蔽コストでそれを正面にできる。)

5/6

変更後は単純なフレンチバニラ。《巨森を喰らうもの》に隠蔽がついた上位互換。下手したらこっちの方が強いまであるので、調整が必要かもしれない。

CG15

カード名未定 (2)(緑)元々「C」評価の微妙なカードとして作ったものだが、特化したデッキにすら入らないレベルだったので強化した。

ソーサリー

土地1つを対象とし、それの上に+1/+1カウンタ ーを1個2個置く。あなたはあなたがコントロールするパーマネントの上の+1/+1カウンター1個につき2点のライフを得る。

自作セット「エルナダート」

●概要 http://bluemen.diarynote.jp/201410030121484527/

●コモンリスト

白 http://bluemen.diarynote.jp/201401051454088431/

青 http://bluemen.diarynote.jp/201401051452028921/

黒 http://bluemen.diarynote.jp/201401051449448855/

赤 http://bluemen.diarynote.jp/201401051446528267/

緑 http://bluemen.diarynote.jp/201401051443055745/

その他 http://bluemen.diarynote.jp/201401051438321762/

【自作セット】次のブロックのアイデア

2015年4月13日 MTGオリカ コメント (7)

「エルナダート」ブロックの第一セットすらまだ完成していないわけだが、次のブロックのネタが浮かんできたので書いておく。

まあ公式も先行デザインとかやってるしね?

カードフレームをあれこれ考えてた際に出てきたネタなので、次のブロックは自作カードフレームの使用が前提になる。

画像はイメージ。例によってペイントでてきとーに。ちゃんと枠を作りたい気もするけどどうやんのかわかんねえな。

●メカニズム:ダブルコスト・カード

マナコストをイラスト左に配置する場合、シンボルを置くスペースが従来のフレームよりも大幅に広くなる。が、《大祖始》でもないかぎり、これだけのスペースは必要ない。

この空きスペースを何かに使えないか?→→→二つ書けるのでは?

混成カードがカード面を左右に塗り分けているのに対し、こちらは斜めに分断する。混成カードが、手札に持ったときに一色しか見えないことが不満だった。斜め分断はプリントしてテストしてみたわけではないが、たぶん二色見えるはず。

また、(「融合」分割カードのように)両方のコストを支払って唱えてもよい、とする。これは混成マナとの差別化のため。両方を支払った場合のボーナスは、カードごとに異なる。(コモンではボーナス無しのものがあってもいいか。)

マナ・コストを二つ持つカードのルールは、分割カードに準拠する。これに関連して、「点数で見たマナ・コスト」がサブテーマとなるだろう。

現実の分割カードでもルール上の混乱を招く部分なので、できるだけ注釈文を入れる。

●世界:黄金都市とその周囲

コストを二つ持つ、ということをフレイバー的にどう解釈したらいいのか?

霊的な存在であり、色が定まらない?

マナが豊富な世界で、様々な魔法に習熟している?

色々と候補を考えたが、最終的には「金がものを言う世界」というのが良さそうに思った。

異なる色のコストを持つというのは、二面性、つまり報酬次第でどちらにでも付くということと解釈する。両方のコストを支払う、つまり報酬が高ければ本気を出すということだ。

金本位主義をファンタジー的に極端に描写し、舞台は「すべてが黄金で出来た都市」とする。ラヴニカのように次元全体が都市、ではない方が良いだろう。「悪徳と虚飾に満ちた黄金都市」を中心に、都市に迎合する者たち、都市に搾取される者たちを描く。

●世界観からのメカニズム

金・トークンをテーマのひとつとする。

使いきりのマナソースと、キッカー的なダブルコストカードとの組み合わせは、「リソースをいつ使うか」という面白い判断をプレイヤーに迫ることになるだろう。

点数で見たマナ・コストのサブテーマというのは、ブルジョワジー的な権力主義ととらえることができる。逆に、低いコストを参照する効果は持たざる者たちの結束として表現できるだろう。

そして、金が重要な世界ならば、赤はギャンブルをしているはずだ。

そりゃもう、絶対に間違いなく。

そりゃもう、絶対に間違いなく。

これは、「ダイスを振り、出目を記録する」という起動型能力を指している。記録した数字をどう使うかはカードごとに異なる。

「記録する」というと面倒なようだが、別に紙やペンなどを使う必要はない。実際に行うことというと、ダイスを振り、出目を保持したままカードの上に置くということである。

加えて、各カードは「最後に記録した数」のみを参照する。それ以前の記録を残しておく必要はない。天運能力を二回目に起動する場合、一回目でカードに置いたダイスを取り、振り直す。特に難しいことはないはずだ。

天運能力で得られる効果は、すべてメリットにする。大外れで自爆したりはしない。一回目は、起動するだけお得なわけだ。

二回目以降は真にギャンブルになる。現在記録している数字より悪い出目を引くかもしれないのだ。しかしまあ、マナが余っているようなら「6」を目指して振り続けても良いだろう。

ギャンブルを表す方法は他にもあるだろうから、最終的にこの形を採用するかは分からない。もしかしたら、プレイヤーは本当に6面ダイスが嫌いなのかもしれない。(アングルードの市場調査を信じるなら。)しかし「金」テーマを採用するならば、何らかの形でギャンブル性は取り入れるべきだろう。

●懸念

・公式とかぶるのではないか?

金・トークンは、スゥルタイのメカニズムとしてデザイン上に挙がっていたと話されている。そしてまた、将来のセットで使われても驚かない、とも。

(http://mtg-jp.com/reading/translated/ld/0011174/)

・ファンタジー的な魅力が薄いのではないか?

ブルジョワジーとプロレタリアートの対立、というのは現実的な問題である。宇宙的恐怖と戦うとか、次元の運命を変えるとか、神になるとかいうのとはスケールがまったく違う。

メカニズム的にはどうあれ、フレイバー的には地味で魅力のないセットになってしまうのでは?

・なにより

いつになったら作り始められるんだよ?

(はい、いま作ってるのをさっさと完成させるしかないですね。)

まあ公式も先行デザインとかやってるしね?

カードフレームをあれこれ考えてた際に出てきたネタなので、次のブロックは自作カードフレームの使用が前提になる。

画像はイメージ。例によってペイントでてきとーに。ちゃんと枠を作りたい気もするけどどうやんのかわかんねえな。

●メカニズム:ダブルコスト・カード

マナコストをイラスト左に配置する場合、シンボルを置くスペースが従来のフレームよりも大幅に広くなる。が、《大祖始》でもないかぎり、これだけのスペースは必要ない。

この空きスペースを何かに使えないか?→→→二つ書けるのでは?

カード名未定マナ・コストを二つ持ち、どちらを支払って唱えてもよい。基本的には、混成マナに似たシステム。

(白)(白)(1)/(青)(青)(1)

クリーチャー―人間・騎士(コモン)

(この呪文を唱えるために、(白)(白)(1)か(青)(青)(1)かその両方を支払う。このカードの点数で見たマナ・コストは3と3である。)

飛行

CARDNAMEは、それの両方のマナ・コストが支払われた場合、その上に+1/+1カウンターが2個置かれた状態で戦場に出る。

2/2

混成カードがカード面を左右に塗り分けているのに対し、こちらは斜めに分断する。混成カードが、手札に持ったときに一色しか見えないことが不満だった。斜め分断はプリントしてテストしてみたわけではないが、たぶん二色見えるはず。

また、(「融合」分割カードのように)両方のコストを支払って唱えてもよい、とする。これは混成マナとの差別化のため。両方を支払った場合のボーナスは、カードごとに異なる。(コモンではボーナス無しのものがあってもいいか。)

マナ・コストを二つ持つカードのルールは、分割カードに準拠する。これに関連して、「点数で見たマナ・コスト」がサブテーマとなるだろう。

現実の分割カードでもルール上の混乱を招く部分なので、できるだけ注釈文を入れる。

カード名未定

(緑)(3)

インスタント(コモン)

クリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで+X/+Xを受ける。Xはそれの点数で見たマナ・コストである。(それが複数の点数で見たマナ・コストを持つ場合、Xはそれらの合計である。)

●世界:黄金都市とその周囲

コストを二つ持つ、ということをフレイバー的にどう解釈したらいいのか?

霊的な存在であり、色が定まらない?

マナが豊富な世界で、様々な魔法に習熟している?

色々と候補を考えたが、最終的には「金がものを言う世界」というのが良さそうに思った。

異なる色のコストを持つというのは、二面性、つまり報酬次第でどちらにでも付くということと解釈する。両方のコストを支払う、つまり報酬が高ければ本気を出すということだ。

金本位主義をファンタジー的に極端に描写し、舞台は「すべてが黄金で出来た都市」とする。ラヴニカのように次元全体が都市、ではない方が良いだろう。「悪徳と虚飾に満ちた黄金都市」を中心に、都市に迎合する者たち、都市に搾取される者たちを描く。

●世界観からのメカニズム

金・トークンをテーマのひとつとする。

ラナークの元締め(テーロス・ブロックにあったものと機能的には同じだが、「金」をアーティファクト・タイプにし、能力をこのタイプが持つものとしてルールに定義する。必要なら注釈文を省略できるようにするためである。)

(黒)(3)

クリーチャー―人間・ならず者(レア)

ラナークの元締めが戦場に出たとき、各プレイヤーは金・アーティファクト・トークンを1個配置する。(それらは「このアーティファクトを生け贄に捧げる:あなたのマナ・プールに好きな色のマナ1点を加える。」を持つ。)

金が1個生け贄に捧げられるたび、次の終了ステップの開始時、あなたは金・アーティファクト・トークンを1個配置する。

2/3

使いきりのマナソースと、キッカー的なダブルコストカードとの組み合わせは、「リソースをいつ使うか」という面白い判断をプレイヤーに迫ることになるだろう。

点数で見たマナ・コストのサブテーマというのは、ブルジョワジー的な権力主義ととらえることができる。逆に、低いコストを参照する効果は持たざる者たちの結束として表現できるだろう。

持たざる者の反乱

(白)(1)

エンチャント(レア)

あなたがコントロールする点数で見たマナ・コストが2以下のクリーチャーは+1/+1を受ける。

そして、金が重要な世界ならば、赤はギャンブルをしているはずだ。

そりゃもう、絶対に間違いなく。

カード名未定そして青はイカサマをしているはずだ。

(赤)(1)

クリーチャー―ゴブリン・ならず者(コモン)

天運―(赤)(1):6面ダイスを1個振り、その出目を記録する。

CARDNAMEは+X/+0を受ける。Xは、それが最後に記録した数である。

0/3

そりゃもう、絶対に間違いなく。

カード名未定「天運」は能力語であり、ルール上の意味を持たない。(名称は再考の可能性あり。)

(青)(2)

クリーチャー―人間・ウィザード(コモン)

あなたが振る6面ダイスの各出目は1大きくなる。(これは、効果が6面ダイスを使うように書かれている場合のみ適用される。)

1/4

これは、「ダイスを振り、出目を記録する」という起動型能力を指している。記録した数字をどう使うかはカードごとに異なる。

「記録する」というと面倒なようだが、別に紙やペンなどを使う必要はない。実際に行うことというと、ダイスを振り、出目を保持したままカードの上に置くということである。

加えて、各カードは「最後に記録した数」のみを参照する。それ以前の記録を残しておく必要はない。天運能力を二回目に起動する場合、一回目でカードに置いたダイスを取り、振り直す。特に難しいことはないはずだ。

天運能力で得られる効果は、すべてメリットにする。大外れで自爆したりはしない。一回目は、起動するだけお得なわけだ。

二回目以降は真にギャンブルになる。現在記録している数字より悪い出目を引くかもしれないのだ。しかしまあ、マナが余っているようなら「6」を目指して振り続けても良いだろう。

ギャンブルを表す方法は他にもあるだろうから、最終的にこの形を採用するかは分からない。もしかしたら、プレイヤーは本当に6面ダイスが嫌いなのかもしれない。(アングルードの市場調査を信じるなら。)しかし「金」テーマを採用するならば、何らかの形でギャンブル性は取り入れるべきだろう。

●懸念

・公式とかぶるのではないか?

金・トークンは、スゥルタイのメカニズムとしてデザイン上に挙がっていたと話されている。そしてまた、将来のセットで使われても驚かない、とも。

(http://mtg-jp.com/reading/translated/ld/0011174/)

・ファンタジー的な魅力が薄いのではないか?

ブルジョワジーとプロレタリアートの対立、というのは現実的な問題である。宇宙的恐怖と戦うとか、次元の運命を変えるとか、神になるとかいうのとはスケールがまったく違う。

メカニズム的にはどうあれ、フレイバー的には地味で魅力のないセットになってしまうのでは?

・なにより

いつになったら作り始められるんだよ?

(はい、いま作ってるのをさっさと完成させるしかないですね。)

【自作】カードフレームの変更案について

2015年3月2日 MTGオリカ

色々な所(※)で、カード枠についての話が出ているので、自分も「機能的なカード枠」というものについて妄想してペイントでざっくりと配置だけ描いてみた→

●カード上端:タイプシンボル、カード名

タイプシンボルは馴染みがないし必要なのか?と思うけれども、まあマローも言ってたし要るんだろう。

個人的にはカード上のシンボルを増やすことには賛同しかねる。ゲーム的な意味があるのかないのかは、初心者には分からないのだ。

マナコストを移動させると、カード名の右にスペースができる。未来枠でもEchoスタイルでも海外枠でも空白のまま。手札にあるときは見にくいけど、戦場では割と参照しやすい位置なのでもったいない気がする。

エキスパンション・シンボルをここに置くか?と思ったが、ゲーム上意味がないものを参照しやすいところに置いても仕方がない。

パワー/タフネスをここに置くか?と思ったが、効果によって変動する可能性があるのだから、パワー/タフネスはテキスト欄の近くに書くべきだ。

まあ、空けておくのがいいか。ユーティリティ欄として、メカニズム的に何か書くときは使えばいい。例えば、両面カードの太陽シンボルとか、あるいはフラッシュバックの墓石アイコンを復活させて描いてもいい。

●イラスト左:マナコスト欄

手札に持ったとき、最も見やすいのがこの場所。

海外枠やEchoスタイルでは、イラストを透過させてシンボルをその上に置いているけれど、ここは枠を用意してカードの色が分かりやすくするべきだと思う。

土地カードの場合はこの枠を無くす。必要ないし、マローも土地は他と区別できるようにしたいとか言ってたし、イラストが黒枠ぎりぎりまで広がることで土地らしいパノラマ感が出せるだろう。

●タイプ行:特殊タイプシンボル、カードタイプ

海外枠では、特殊タイプをシンボル化していた。これは良いことだと思う。

現在のタイプ行は詰め込み過ぎである。特殊タイプの導入に複数のクリーチャータイプ、本来最も重要なはずのカードタイプが埋もれてしまっている。

マローの言うように、インスタント(瞬速)を特殊タイプにするならば、シンボル化はほとんど必須だと言える。新世界での《ヴェンディリオン三人衆》のタイプ行は、

「伝説のインスタント・クリーチャー―フェアリー・ウィザード」

である。長すぎである。

瞬速シンボルを導入するならば、位置も近いことだし、マナコスト欄に何らかの変化をつけるのはどうか。コストを見るだけでプレイできるタイミングが分かるようになる。

とりあえずFlashということで「シンボルから光が差しているようなグラデーション」とか考えたけどどうか。

●テキスト欄:能力

各能力ごとに、テキストの先頭を突出させるようにする。

複数の能力がある場合に区別がつきやすくなる。視覚的には、コスト枠からのタテのラインを活かしたい。

デュエル・マスターズが各能力の先頭に点(・)を打っていることからの発想だけれど、点は魔除けで使ってしまっているので……。

●カード左下:パワー/タフネス

パワー/タフネスは左側に書かれるべきだと思う。

オーラや装備品を重ねる場合、よく見るのが、クリーチャーの右下に少しずらして重ねるやり方である。人によって変わるだろうけど、多くの場合は右手にカードを持って右側から重ねる。だからこういった重ね方になるのだろう。しかし、これではパワー/タフネスが隠れてしまう。オーラによって変化するはずのものが、付けた時点で参照できなくなるのだ。

パワー/タフネスを左側に書き、さらにオーラ・装備品に「修整値能力」を導入すれば、重ねたときでもそれらが自然に見えるようになる。あとはそれらを足しあわせるだけでいい。

こんなところか。

色々と書いたけど、これほとんど、後発のカードゲームでは当たり前にやられている事なんじゃ……?

デュエマは左コスト左パワーだし、ラストクロニクルもwixossもそう。今さら何いってんだこいつと思っても許してね。

(※)色々な所

・Making Magic「やり直し」

http://mtg-jp.com/reading/translated/mm/0012043/

すべての元凶マロー。

・Face to face games

http://facetofacegames.tumblr.com/post/109612039543/in-one-of-mark-rosewaters-recent-articles-he

マローのコラムを受けて、海外の方が自作したフレーム。

以下、便宜上「海外枠」と呼ぶことにする。

・タカハシさん

http://shimonkinonly.diarynote.jp/201502230314127969/

Echoスタイルは自分も好き。でも機能的な意味ではまだ改善できるような。

・オレンジ君

http://orangekun.diarynote.jp/201502202015576203/

今回のフレームで隠蔽をどうするかはまだ考えてない……。

●カード上端:タイプシンボル、カード名

タイプシンボルは馴染みがないし必要なのか?と思うけれども、まあマローも言ってたし要るんだろう。

個人的にはカード上のシンボルを増やすことには賛同しかねる。ゲーム的な意味があるのかないのかは、初心者には分からないのだ。

マナコストを移動させると、カード名の右にスペースができる。未来枠でもEchoスタイルでも海外枠でも空白のまま。手札にあるときは見にくいけど、戦場では割と参照しやすい位置なのでもったいない気がする。

エキスパンション・シンボルをここに置くか?と思ったが、ゲーム上意味がないものを参照しやすいところに置いても仕方がない。

パワー/タフネスをここに置くか?と思ったが、効果によって変動する可能性があるのだから、パワー/タフネスはテキスト欄の近くに書くべきだ。

まあ、空けておくのがいいか。ユーティリティ欄として、メカニズム的に何か書くときは使えばいい。例えば、両面カードの太陽シンボルとか、あるいはフラッシュバックの墓石アイコンを復活させて描いてもいい。

●イラスト左:マナコスト欄

手札に持ったとき、最も見やすいのがこの場所。

海外枠やEchoスタイルでは、イラストを透過させてシンボルをその上に置いているけれど、ここは枠を用意してカードの色が分かりやすくするべきだと思う。

土地カードの場合はこの枠を無くす。必要ないし、マローも土地は他と区別できるようにしたいとか言ってたし、イラストが黒枠ぎりぎりまで広がることで土地らしいパノラマ感が出せるだろう。

●タイプ行:特殊タイプシンボル、カードタイプ

海外枠では、特殊タイプをシンボル化していた。これは良いことだと思う。

現在のタイプ行は詰め込み過ぎである。特殊タイプの導入に複数のクリーチャータイプ、本来最も重要なはずのカードタイプが埋もれてしまっている。

マローの言うように、インスタント(瞬速)を特殊タイプにするならば、シンボル化はほとんど必須だと言える。新世界での《ヴェンディリオン三人衆》のタイプ行は、

「伝説のインスタント・クリーチャー―フェアリー・ウィザード」

である。長すぎである。

瞬速シンボルを導入するならば、位置も近いことだし、マナコスト欄に何らかの変化をつけるのはどうか。コストを見るだけでプレイできるタイミングが分かるようになる。

とりあえずFlashということで「シンボルから光が差しているようなグラデーション」とか考えたけどどうか。

●テキスト欄:能力

各能力ごとに、テキストの先頭を突出させるようにする。

複数の能力がある場合に区別がつきやすくなる。視覚的には、コスト枠からのタテのラインを活かしたい。

デュエル・マスターズが各能力の先頭に点(・)を打っていることからの発想だけれど、点は魔除けで使ってしまっているので……。

●カード左下:パワー/タフネス

パワー/タフネスは左側に書かれるべきだと思う。

オーラや装備品を重ねる場合、よく見るのが、クリーチャーの右下に少しずらして重ねるやり方である。人によって変わるだろうけど、多くの場合は右手にカードを持って右側から重ねる。だからこういった重ね方になるのだろう。しかし、これではパワー/タフネスが隠れてしまう。オーラによって変化するはずのものが、付けた時点で参照できなくなるのだ。

パワー/タフネスを左側に書き、さらにオーラ・装備品に「修整値能力」を導入すれば、重ねたときでもそれらが自然に見えるようになる。あとはそれらを足しあわせるだけでいい。

こんなところか。

色々と書いたけど、これほとんど、後発のカードゲームでは当たり前にやられている事なんじゃ……?

デュエマは左コスト左パワーだし、ラストクロニクルもwixossもそう。今さら何いってんだこいつと思っても許してね。

【自作セット】隠蔽カードフレーム案・コモン変更

2015年2月13日 MTGオリカ コメント (2)

アンコモン作業中だが、なかなか進まないので他のものを。

●隠蔽カードフレーム

隠蔽カードは無色土地としてもプレイできるカードであるが、土地成分はカードの背面だけなので、手札にあるときにわかりにくいという問題が予想される。特に初手において、手札に実質的な土地が何枚あるかは重要なことで、一目見て簡単に判別できるようにするべきだった。

というわけでMagic Set Editorをいじって試作した枠がこちら→

「上半分が無色土地」という枠。

手札を広げた際に、土地が何枚あるかはこれで分かりやすいだろう。

ただ、M15枠で上半分を潰してしまうと、カード本来の色の部分が少なくなってしまう。カードの色もまた重要なものだが大丈夫だろうか?

いっそM15以前の枠でやるとか。でもせっかくなら最新の枠を使いたいのだが……。

●コモン変更

*****白*****

CW01

変更後は、白くなった《ふいごトカゲ》、あるいは1マナ減って先制が無くなった《キャパシェンの騎士》。メインテーマを支援する。

CW03

CW06

ハイブリット的なデザインということで《安寧砦の精鋭》を意識した能力だったが、隠蔽コストに緑を含むのに植物の能力(+1/+1カウンターを置く)と噛み合わないのはもったいない、ということで。

CW09

CW12

・コモンで3/3以上のトークンは出さないようにする。トークンのサイズを2倍にする「拡大」は、元値が大きいと危険であり、テストの結果3/3以上はアンコモン以上に限定することにした。

・オーラを増やす。上述の通り、サイズアップのオーラはウサギの支援になるが、これまでは白のコモンには1枚しかサイズアップオーラがなかった。また、墓地のアーティファクト/エンチャントを回収するCW10も、対象が少なくて有効に使えていなかった。

変更後は、警戒が先制に変わった《騎士の勇気》。先制攻撃を複数並べると戦場が膠着しないかと心配ではある。まあオーラ張ったなら殴りにいけるよね?

CW16

・プロテクションの代替としての効果だったが、プロテクションと比較して弱かった。(特に戦闘面で)

・白のコンバットトリックが少なかった。コモンのコンバットトリックは他に(1)(白)で+2/+2のCW17があるが、これは協調呪文で、実際のところは「コンバットトリックとしても使えるエンドカード」という扱いだった。

変更後は緑の《レインジャーの悪知恵》と比べても明らかに強いが、まあ許容範囲だと思いたい。

名前もちょい変更。笑ってp/tが増えるというよりは、案内されて、のほうが……、というだけの理由。

CW21

変更後は(白)増えてインスタントになった《破門》。変更前と同じく、拡大や植物によって大きくなったクリーチャーに対抗する役割。

インスタントなのは、白の対抗色が(このセットでは)青黒であり、青黒のメカニズムである怪物化に対応して戻すことで怪物化誘発を不発にさせるため。

青の《捕海》と違ってダブルシンボルなのは、このセットのバウンスの価値が高いからと、白のダブシンがこれまで1枚しかなかったから。

マローのコラム「『基本』的な働き」(http://mtg-jp.com/reading/translated/mm/023076/)によると、この効果は青になったらしいが、セットに必要なので見逃してほしい。

*****青*****

CU19

CU21

緑で《巨大化》にも《動く土地》にもなるインスタントというのを試していたが、オレンジ君に指摘してもらった通り、1ターン限りでは植物の補助にならなかった。

というわけで、「普段は強化オーラとして使え、必要なら土地をクリーチャー化できる」というデザインにしてみた。

2マナで土地を1/1飛行にするだけでは弱いので、土地を0/0ではなく1/1などにすることも考えられるが、計算が面倒になりそうなのでとりあえずこれで試す。

緑にも同様の変更がある。

*****黒*****

CB02

CB15

CB17

役割のはっきりしなかったカードを変更。元々「拷問」みたいなイメージで考えていたので、フレイバーは変えずに「手下を痛めつけて主人の秘密を吐かせる」的な呪文に。

CB19

生け贄型は以前の形。以前に出したとき(http://bluemen.diarynote.jp/201401100314302707/)、「トークン環境では生け贄は弱そう」という指摘をいただいて没にしたのだが、タルキールで《死の投下》を使ってみて強いじゃんこれ!と考えが変わる。

このセットのトークン種族は「数を並べる」ことに着目しておらず、コモンで複数のクリーチャーを出すカードは今のところ1枚しかない(CR09)。《マルドゥの軍族長》《子馬乗り部隊》とあるタルキールでも《死の投下》が機能していることを考えると、カードパワーは十分なのではないか。

いきなり洞窟が表がえって、狙ったものを除去できない……などといった、このセット独自の相互作用も面白そうなので、これで試してみる。

*****赤*****

CR02

他にクリーチャーがいなければ出せなくなったが、そんな状況では元々出さないだろうし、単純に強化されたと言っていいだろう。

CR14

5マナ6点本体火力、場合によってはそれ以上の打点アップが見込める、ということで問題になった。ひとまずこれ以上の変更はしないでおく。

上で「コモンでは3/3以上のトークンは出さない」と書いたが、これは戦場に残らないのでセーフ、ということで。

*****緑*****

CG15→16

テキストが長いのと、まだテストしていないのでカードパワーが適正かどうかが心配。

CG16→14

CG22

特に緑のこれは、パワーを参照するウサギ種族(白緑)のサポートにもなる。

●隠蔽カードフレーム

隠蔽カードは無色土地としてもプレイできるカードであるが、土地成分はカードの背面だけなので、手札にあるときにわかりにくいという問題が予想される。特に初手において、手札に実質的な土地が何枚あるかは重要なことで、一目見て簡単に判別できるようにするべきだった。

というわけでMagic Set Editorをいじって試作した枠がこちら→

「上半分が無色土地」という枠。

手札を広げた際に、土地が何枚あるかはこれで分かりやすいだろう。

ただ、M15枠で上半分を潰してしまうと、カード本来の色の部分が少なくなってしまう。カードの色もまた重要なものだが大丈夫だろうか?

いっそM15以前の枠でやるとか。でもせっかくなら最新の枠を使いたいのだが……。

●コモン変更

*****白*****

CW01

兎の先兵/Rabbit Vanguard (白)ウサギのオーラ/装備品支援としての能力だったが、そもそもウサギのメインテーマは「最大パワー参照」であって、オーラ/装備品は最大パワーを更新するためのサブテーマだった。最大パワーを得るためには、元が最小サイズのこのクリーチャーにつけるよりも他につけた方がいい場合が多く、メインテーマと噛み合っていなかった。

クリーチャー―兎・兵士兎の先兵にオーラか装備品がつけられているかぎり、それは+1/+2を受ける。

(1)(白):兎の先兵はターン終了時まで+1/+0を受ける。

1/1

変更後は、白くなった《ふいごトカゲ》、あるいは1マナ減って先制が無くなった《キャパシェンの騎士》。メインテーマを支援する。

CW03

旺盛な子ワシ/Inquisitive Eaglet (1)(白)起動コストを(1)下げ。

クリーチャー―鳥

飛行(2)(白)(1)(白):洞窟1つを対象とし、その正面を見る。

1/2

CW06

(正面)カード名未定 (2)(白)色違いの隠蔽コストを持つサイクル。

クリーチャー―兎・兵士CARDNAMEが死亡したとき、1/1の白の兵士・クリーチャー・トークンを1体配置する。

隠蔽(1)(緑)

2/2

↓

警戒

隠蔽(3)(緑)

2/3

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(1)を加える。

ハイブリット的なデザインということで《安寧砦の精鋭》を意識した能力だったが、隠蔽コストに緑を含むのに植物の能力(+1/+1カウンターを置く)と噛み合わないのはもったいない、ということで。

CW09

霧のチェシャ猫/Mist Cheshire-Cat (3)(白)ただつよだったので起動コストを(1)上げ。

クリーチャー―猫・スピリット

飛行(白)(1)(白):霧のチェシャ猫はターン終了時まで呪禁を得る。

2/3

CW12

カード名未定 (4)(白)複数の理由から。ソーサリー↓

あなたがコントロールするクリーチャーを最大1体まで対象とする。それはターン終了時まで+3/+3を受けるとともに警戒を得る。警戒を持つ3/3の白のクレリック・クリーチャー・トークンを1体配置する。

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャー)

CARDNAMEが戦場に出たとき、先制攻撃を持つ2/2の白の騎士・クリーチャー・トークンを1体配置する。

エンチャントされているクリーチャーは先制攻撃を持つ。

[+2/+2]

・コモンで3/3以上のトークンは出さないようにする。トークンのサイズを2倍にする「拡大」は、元値が大きいと危険であり、テストの結果3/3以上はアンコモン以上に限定することにした。

・オーラを増やす。上述の通り、サイズアップのオーラはウサギの支援になるが、これまでは白のコモンには1枚しかサイズアップオーラがなかった。また、墓地のアーティファクト/エンチャントを回収するCW10も、対象が少なくて有効に使えていなかった。

変更後は、警戒が先制に変わった《騎士の勇気》。先制攻撃を複数並べると戦場が膠着しないかと心配ではある。まあオーラ張ったなら殴りにいけるよね?

CW16

+1/+1修整を追加。チェシャ猫の笑い/Cheshire-Cat’s Laughing

チェシャ猫の案内/Cheshire-Cat’s Guide (白)

インスタント

あなたがコントロールするクリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで+1/+1を受けるとともに飛行と呪禁を得る。

・プロテクションの代替としての効果だったが、プロテクションと比較して弱かった。(特に戦闘面で)

・白のコンバットトリックが少なかった。コモンのコンバットトリックは他に(1)(白)で+2/+2のCW17があるが、これは協調呪文で、実際のところは「コンバットトリックとしても使えるエンドカード」という扱いだった。

変更後は緑の《レインジャーの悪知恵》と比べても明らかに強いが、まあ許容範囲だと思いたい。

名前もちょい変更。笑ってp/tが増えるというよりは、案内されて、のほうが……、というだけの理由。

CW21

前々から検討していた通りアンコモンに移動。1マナ除去はコモンではなかった。つかえ/Clog (白)

エンチャント―オーラ

エンチャント(パワーが4以上のクリーチャー)

エンチャントされているクリーチャーは攻撃やブロックできない。

↓

カード名未定 (2)(白)(白)

インスタント

クリーチャー1体を対象とし、それをオーナーのライブラリーの一番上に置く。

変更後は(白)増えてインスタントになった《破門》。変更前と同じく、拡大や植物によって大きくなったクリーチャーに対抗する役割。

インスタントなのは、白の対抗色が(このセットでは)青黒であり、青黒のメカニズムである怪物化に対応して戻すことで怪物化誘発を不発にさせるため。

青の《捕海》と違ってダブルシンボルなのは、このセットのバウンスの価値が高いからと、白のダブシンがこれまで1枚しかなかったから。

マローのコラム「『基本』的な働き」(http://mtg-jp.com/reading/translated/mm/023076/)によると、この効果は青になったらしいが、セットに必要なので見逃してほしい。

*****青*****

CU19

カード名未定 (3)(青)以前にオレンジ君に提案してもらった案そのまま。

インスタント

呪文1つを対象とする。そのコントローラーが(4)を支払わないかぎり、その呪文を打ち消す。この(4)が支払われた場合、あなたはカードを1枚引く。

あなたはカードを1枚引いてもよい。そうした場合、カードを1枚捨てる。

CU21

コモンのクリーチャー化オーラの役割は、植物の能力(土地にカウンターを置く)で隠蔽持ちにカウンターを置けなかった場合の補助としてだった。だが、隠蔽持ちに置けていれば必要ないわけで、別の使い方もできるようなものが望ましかった。カード名未定 (3)(青)

エンチャント―オーラ

エンチャント(土地)

エンチャントされている土地は、飛行を持つ3/3の青の植物・クリーチャーである。それは土地でもある。

CARDNAMEが戦場からあなたの墓地に置かれたとき、カードを1枚引く。

↓

カード名未定 (1)(青)

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャーか土地)

エンチャントされているクリーチャーは飛行を持つ。

エンチャントされているパーマネントが土地であるかぎり、それは0/0の植物・クリーチャーである。それは土地でもある。

[+1/+1]

緑で《巨大化》にも《動く土地》にもなるインスタントというのを試していたが、オレンジ君に指摘してもらった通り、1ターン限りでは植物の補助にならなかった。

というわけで、「普段は強化オーラとして使え、必要なら土地をクリーチャー化できる」というデザインにしてみた。

2マナで土地を1/1飛行にするだけでは弱いので、土地を0/0ではなく1/1などにすることも考えられるが、計算が面倒になりそうなのでとりあえずこれで試す。

緑にも同様の変更がある。

*****黒*****

CB02

カード名未定 (1)(黒)条件に対してボーナスがショボかったので変更。また、このセットではナイトメアと怪物的クリーチャーはフレイバー的に同一であり、区別する必要がなかったので能力を統合した。

クリーチャー―ネズミ・戦士CARDNAMEは、あなたがナイトメア・クリーチャーをコントロールしているかぎり+1/+1を受ける。

CARDNAMEは、あなたが怪物的なクリーチャーをコントロールしているかぎり+1/+1を受ける。

CARDNAMEは、あなたがナイトメア・クリーチャーか怪物的なクリーチャーをコントロールしているかぎり+2/+2を受ける。

2/1

CB15

カード名未定《精神腐敗》に対して、メリットともいえない効果がくっついただけでコストが上がっているのはどうにも弱かったので(1)下げ。(3)(黒)(2)(黒)

ソーサリー

プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーはカードを2枚捨てる。その後、そのプレイヤーは自分のライブラリーの一番上から2枚のカードを自分の墓地に置く。

CB17

CB19を確定除去ではなくしたので、コモンの確定除去枠として。カード名未定 (1)(黒)

インスタント

プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーは3点のライフを失う。そのプレイヤーの手札を見る。

↓

カード名未定 (4)(黒)(黒)

ソーサリー

クリーチャー1体を対象とし、それを破壊する。それのコントローラーの手札と、そのプレイヤーがコントロールする洞窟の正面を見る。

役割のはっきりしなかったカードを変更。元々「拷問」みたいなイメージで考えていたので、フレイバーは変えずに「手下を痛めつけて主人の秘密を吐かせる」的な呪文に。

CB19

カード名未定 (2)(黒)協調呪文サイクル。さんざん悩んだ枠だがまた変更、というか戻した。

インスタントクリーチャー1体を対象とする。それを破壊し、あなたはそれのタフネスに等しい点数のライフを失う。

あなたがネズミとノームをコントロールしている場合、代わりにそのクリーチャーを破壊し、あなたはそれのタフネスに等しい点数のライフを得る。

プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーはクリーチャーを1体生け贄に捧げる。

あなたがネズミとノームをコントロールしている場合、そのプレイヤーは追加でクリーチャーを1体生け贄に捧げる。

生け贄型は以前の形。以前に出したとき(http://bluemen.diarynote.jp/201401100314302707/)、「トークン環境では生け贄は弱そう」という指摘をいただいて没にしたのだが、タルキールで《死の投下》を使ってみて強いじゃんこれ!と考えが変わる。

このセットのトークン種族は「数を並べる」ことに着目しておらず、コモンで複数のクリーチャーを出すカードは今のところ1枚しかない(CR09)。《マルドゥの軍族長》《子馬乗り部隊》とあるタルキールでも《死の投下》が機能していることを考えると、カードパワーは十分なのではないか。

いきなり洞窟が表がえって、狙ったものを除去できない……などといった、このセット独自の相互作用も面白そうなので、これで試してみる。

*****赤*****

CR02

カード名未定 (1)(赤)エンチャント化。どうにも弱かったのと、CW12と同じくCW10で墓地から回収できるようにするため。ソーサリー

クリーチャーを最大1体まで対象とする。それはこのターン、ブロックできない。速攻を持つ1/1の赤の兵士・クリーチャー・トークンを1体配置する。

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャー)

CARDNAMEが戦場に出たとき、速攻を持つ1/1の赤の兵士・クリーチャー・トークンを1体配置する。

エンチャントされているクリーチャーではブロックできない。

他にクリーチャーがいなければ出せなくなったが、そんな状況では元々出さないだろうし、単純に強化されたと言っていいだろう。

CR14

カード名未定ダブルシンボル化。(4)(赤)(3)(赤)(赤)

ソーサリー

トランプルと速攻を持つ3/3の赤の戦士・クリーチャー・トークンを1体配置する。次の終了ステップの開始時にそれを生け贄に捧げる。

拡大を行う。(あなたがコントロールするクリーチャー・トークン1体の元々のパワーとタフネスをそれぞれ2倍にする。)

5マナ6点本体火力、場合によってはそれ以上の打点アップが見込める、ということで問題になった。ひとまずこれ以上の変更はしないでおく。

上で「コモンでは3/3以上のトークンは出さない」と書いたが、これは戦場に残らないのでセーフ、ということで。

*****緑*****

CG15→16

森への誘い/Allure to the Woodsサイクル中でおそらく最弱だった協調呪文を変更。元の協調効果をデフォルトにし、白と同じように協調時に全体化するようにしてみた。(緑)(1)(緑)

インスタントクリーチャー1体を対象とする。このターン、それが与える戦闘ダメージをすべて軽減する。

あなたが兎と植物をコントロールしている場合、そのクリーチャーはこのターンに可能ならば攻撃する。

対戦相手がコントロールするクリーチャー1体を対象とする。このターン、それは可能ならば攻撃するとともに、それが与える戦闘ダメージをすべて軽減する。

あなたが兎と植物をコントロールしている場合、代わりにこのターン、対戦相手がコントロールするクリーチャーは可能ならば攻撃するとともに、それらが与える戦闘ダメージをすべて軽減する。

テキストが長いのと、まだテストしていないのでカードパワーが適正かどうかが心配。

CG16→14

前述の通り、1ターン限りの土地のクリーチャー化は役に立たなかったので、モードを無くして強化のみに。ウサギの種族特徴である最大パワー参照を支援できるよう、低マナで修整の大きいものにした。カード名未定 (1)(緑)

インスタント

以下から1つを選ぶ。

・クリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで+3/+3を受ける。

・土地1つを対象とする。それはターン終了時まで3/3の植物・クリーチャーになる。それは土地でもある。

↓

植生噴出(再録) (1)(緑)

ソーサリー

クリーチャー1体を対象とする。それはターン終了時まで+5/+5を受ける。

CG22

CU21と同様の「普段は強化オーラとして使え、必要なら土地をクリーチャー化できる」という2枚サイクル。カード名未定 (3)(緑)

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャー)

CARDNAMEが戦場に出たとき、カードを1枚引く。

[+2/+2]

↓

カード名未定 (2)(緑)

エンチャント―オーラ

エンチャント(クリーチャーか土地)

エンチャントされているクリーチャーはトランプルを持つ。

エンチャントされているパーマネントが土地であるかぎり、それは0/0の植物・クリーチャーである。それは土地でもある。

[+2/+2]

特に緑のこれは、パワーを参照するウサギ種族(白緑)のサポートにもなる。

自作セット「エルナダート」

●概要 http://bluemen.diarynote.jp/201410030121484527/

●コモンリスト

白 http://bluemen.diarynote.jp/201401051454088431/

青 http://bluemen.diarynote.jp/201401051452028921/

黒 http://bluemen.diarynote.jp/201401051449448855/

赤 http://bluemen.diarynote.jp/201401051446528267/

緑 http://bluemen.diarynote.jp/201401051443055745/

その他 http://bluemen.diarynote.jp/201401051438321762/

【自作セット】コモンリスト・改訂第二版

2014年11月8日 MTGオリカ自作セットのコモンを更新しました。変更点多数のため、ここから改訂第二版とします。

この日記の最後のリンクからご覧ください。

細かな変更はカードごとに書いてあるので、ここでは大まかな変更方針を書きたいと思います。

・種族メカニズムの変更

一番大きいのはやはりこれ。

白緑ウサギ:クリーチャー数参照→最大パワー参照

青黒ネズミ:瞑想→怪物化

というように変わっています。

・隠蔽の不均一化

隠蔽能力はコモンに各色三枚だったのを、白と赤から一枚づつ削り、代わりに青と緑に一枚づつ増やしました。

青緑の植物のメカニズムが隠蔽を前提としているからです。白赤のトークンは物理的に隠蔽を持つことができないので、隠蔽をあまり使わずに対策する側にすることにしました。

・拡大メカニズムの調整

サイズを二倍にする拡大はとても強力な効果だとわかったので調整を加えました。単にコストを重くする以外の方法をとるように心がけています。

第一に、コモンのトークンのサイズが1/1~3/3まであったのを、3/3を減らして基本サイズが2/2になるようにしました。

第二に、拡大を行うスペルのいくつかは、あえて他の効果を状況を選ぶものにしました。拡大を連打するだけのイージーゲームよりも、状況を見て相手に合わせてプレイした方が効果的になるようにしています。

・プロテクションの削除

再生は現代マジックから無くなるべきだ、というのを以前書いて(http://bluemen.diarynote.jp/201207141720526797/)、このセットでははじめから再生を入れないようにしていたのですが、プロテクションも同じく除外されるべきだという結論に達しました。

どちらもルールが複雑であり、他のもので代用が可能だからです。

白のカラーパイのひとつが削られてしまったので、代わりに白に呪禁を与えることにしました。青、緑に次ぐ第三色としてです。白の呪禁は「加護を与える」ものであり、青や緑のようにはじめから常時持っているものではないようにします。

気になるところはまだありますが、コモンはひとまず切り上げてアンコ以上の作業に入ります。

……同じことを一年前にも言っていたような。完成はいつになることやら。

ご意見ご感想ありましたらコメントまで。ネガティブなものも歓迎です。

この日記の最後のリンクからご覧ください。

細かな変更はカードごとに書いてあるので、ここでは大まかな変更方針を書きたいと思います。

・種族メカニズムの変更

一番大きいのはやはりこれ。

白緑ウサギ:クリーチャー数参照→最大パワー参照

青黒ネズミ:瞑想→怪物化

というように変わっています。

・隠蔽の不均一化

隠蔽能力はコモンに各色三枚だったのを、白と赤から一枚づつ削り、代わりに青と緑に一枚づつ増やしました。

青緑の植物のメカニズムが隠蔽を前提としているからです。白赤のトークンは物理的に隠蔽を持つことができないので、隠蔽をあまり使わずに対策する側にすることにしました。

・拡大メカニズムの調整

サイズを二倍にする拡大はとても強力な効果だとわかったので調整を加えました。単にコストを重くする以外の方法をとるように心がけています。

第一に、コモンのトークンのサイズが1/1~3/3まであったのを、3/3を減らして基本サイズが2/2になるようにしました。

第二に、拡大を行うスペルのいくつかは、あえて他の効果を状況を選ぶものにしました。拡大を連打するだけのイージーゲームよりも、状況を見て相手に合わせてプレイした方が効果的になるようにしています。

・プロテクションの削除

再生は現代マジックから無くなるべきだ、というのを以前書いて(http://bluemen.diarynote.jp/201207141720526797/)、このセットでははじめから再生を入れないようにしていたのですが、プロテクションも同じく除外されるべきだという結論に達しました。

どちらもルールが複雑であり、他のもので代用が可能だからです。

白のカラーパイのひとつが削られてしまったので、代わりに白に呪禁を与えることにしました。青、緑に次ぐ第三色としてです。白の呪禁は「加護を与える」ものであり、青や緑のようにはじめから常時持っているものではないようにします。

気になるところはまだありますが、コモンはひとまず切り上げてアンコ以上の作業に入ります。

……同じことを一年前にも言っていたような。完成はいつになることやら。

ご意見ご感想ありましたらコメントまで。ネガティブなものも歓迎です。

自作セット「エルナダート」

●概要 http://bluemen.diarynote.jp/201410030121484527/

●コモンリスト

白 http://bluemen.diarynote.jp/201401051454088431/

青 http://bluemen.diarynote.jp/201401051452028921/

黒 http://bluemen.diarynote.jp/201401051449448855/

赤 http://bluemen.diarynote.jp/201401051446528267/

緑 http://bluemen.diarynote.jp/201401051443055745/

その他 http://bluemen.diarynote.jp/201401051438321762/

概要

最終更新2017/11/5

悪夢の世界へようこそ。

「エルナダート」はMagic: The Gathering (MTG)の非公式自作セットです。これは地下世界エルナダートと 、そこに迷い込んでしまった若きプレインズウォーカーの脱出劇を描いています。

●セット枚数

大型セット

249枚 (通常カード200+両面カード49+基本土地なし)

このセットのパックには、確定で3枚の両面カードが含まれます。

(「次元の混乱」のタイムシフトカードのように)両面カードはそれぞれレアリティを持ち、1パックにはコモンの両面カードが2枚、それ以外のレアリティの両面カードがランダムで1枚入っています。

パックの構成は以下のようになります。

*パック構成*

(通常)コモン 8枚

(両面)コモン 2枚

(通常)アンコモン 3枚

(通常)レアor神話 1枚

(両面)アンコorレアor神話 1枚

計15枚(基本土地なし)

通常のブースターと比べると、基本土地の代わりにアンコモン以上のカードが1枚入っていることになります。

これは、後述する「変幻」のためにリミテッドで通常より多くのカードが必要となるためです。

リミテッドとブロック構築だけを想定しています。公式のセットと混ぜてのスタンダード等は想定しません。

●モチーフ

ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」及び「鏡の国のアリス」を題材としています。 ただし童話のようなかわいらしい世界ではなく、危険で不条理な闇の世界となっています。

この洞窟世界(単一の次元なのか、「地上」が存在するのかどうかもわかりません)は不可解な力によって閉ざされており、プレインズウォーカーでさえもそこからプレインズウォークすることができません。

●メカニズム・テーマ

「部族」をテーマとしています。原作のさまざまなキャラクターが種族として登場します。

また、ローウィンで一部取り上げられた「部族の協調」を推しています。各部族はメカニズム的特徴を持ちますが、それらは自分の部族だけに作用するものではありません。

そしてそれらの部族特徴同士がシナジーを形成していることで、自然に部族混合デッキが作りやすくなっています。

このために、部族テーマではありますが部族を参照しているカードは少なめです。感覚的には、ラヴニカのギルドを部族を使ってやっているというのが近いでしょうか。

メインとなる種族は以下の5つです。

・緑白:ウサギ

・白赤:トークン(チェス兵)

・赤黒:ノーム(マッドハッター)

・黒青:ネズミ

・青緑:植物

●「不条理」テーマ

原作ではさまざまな「おかしなこと」が起こります――このセットではその雰囲気を再現するために、通常のマジックにはない奇妙な効果が多数登場します。

メカニズムとしては、無色でしか支払えないマナ・コスト、タフネスが0のクリーチャー種族、土地に置く+1/+1カウンター、等があります。

個々のカードではより奇妙なものも存在します。その特殊性から、基本的にアンコモン以上の収録になります。(これらはメカニズム的な関連性はありません。 イニストラードの「13」テーマのようなものです。 )

銀枠ではないので、ルール上処理できないものはありません。また、本当に意味が分からないというものもありません。使い方を理解すれば、実に有用な効果となるでしょう。

●メカニズム

・変幻/Protean

変幻はこのセットの両面カードが持つ能力であり、すべての両面カードが共通の背面、すなわち〈洞窟〉を持ちます。 変幻はカードを土地としてプレイすることを許可する能力です。早い話が、土地になる「変異」です。

変幻はすべての色に存在します。

これの導入に伴い、両面カードのルールを一部変更します。細かいルールは省きますが、つまりは「変異」と同様に機能させるための変更です。〈洞窟〉の正面を見ることができるのはそのコントローラーだけです。

また、ルールではなくイベント規定の変更になりますが、「カードを裏向きにすることで、変身状態を表す代わりとしてもよい。」という規定を設けます。カードをスリーブから抜き差しする必要がなくなり、完全に変異と同じ挙動ができるようになります。

・無色マナ・シンボルとナイトメア

このセットで無色マナ・シンボルをマナ・コストに持つカードは、ナイトメア種族だけです 。

すべてのナイトメアは以下の共通点を持ちます。

・無色マナ・シンボルをマナ・コストに持つ

・変幻を持つ

・タフネスは0である

・死亡誘発能力を持つ

すなわち、 感覚的にはスペル(インスタント・ソーサリー)のような働きをします。

*種族別メカニズム*

・緑白:ウサギ――武装

武装クリーチャーは、戦場に出たときに自分で装備品を用意します。装備品・トークンの性能は最低限のものですが、無料で得られるのであればお得でしょう。しかもこのセットには装備品を参照する効果もあります。

ルール:

・戦場に出たときの誘発型能力で装備品トークンを生成する。対応して除去されても装備品トークンは出る。(単に、それをつける部分が無視されるだけである。)

・生成するのは、[+1/+1]装備(2)を1個で統一する。

・[+1/+1]というのはこの自作セット独自の「修整値能力」である。

・白赤:トークン(チェス兵)――拡大/Magnify

「拡大」は不思議の国のアリスでおなじみの巨大化を表したメカニズムです。「居住」が数を増やすのに対し、こちらはサイズを増やします。

注釈文にある「元々のパワーとタフネス」とは、コピー可能な値としてのパワーとタフネスのことです。つまり 、オーラ・装備品・+1/+1カウンター・その他の継続的効果は考慮しません。

拡大は、コピー可能な値を変化させます。 すなわち、同じトークンを1回、2回、3回、4回、・・・と「拡大」していくと、パワー・タフネスは最初の値の2 倍、4倍、8倍、16倍、・・・となります。

プレイヤーは、トークンの現在のパワー・タフネスの値を明確に示す必要があります。 サイコロやおはじき等を置いて表すか、またはそのトークンを表現してい るトークン・カードを別の適正なものに交換することも認められます。 そのための特別な、オーバーサイズのトークン・カードを配布します。(オリカなので実際には配りませんが。)

・赤黒:ノーム(マッドハッター)――縫合

彼らは他の種族を無惨に殺すばかりか、死体の皮を剥いで自らを飾り立てるというおぞましい習性を有しています――もっとも彼らは帽子屋であって、この世界の多くの種族が動物であることを考えると、当たり前のことかもしれませんけどね。

ルール:

・キーワード処理である。たいていはクリーチャーの戦場に出たときの誘発型能力で行う。

・1回限り、一時的なリアニメイトといえるが、戻すカードのコストに制限がある。原則、「縫合」持ちクリーチャー自身よりも1低いコストのみを戻せる。

・戻したクリーチャーのEtbや死亡誘発も使える。墓地が十分に肥えて「縫合」持ちが落ちていれば、デカい「縫合」を出す→より低い「縫合」を釣る→さらに他のクリーチャーを釣る、というような連鎖も可能。(「続唱」っぽい?)

・これで釣ったものもトークンなので、このセットの「拡大」メカニズムで強化が可能。1ターン限りのトークンなのであまり強化したくはないだろうが。

・黒青:ネズミ――怪物化

怪物化はテーロスブロックからの再録です。

怪物化に関するルールは変更していませんが、このセットでは怪物化のコストに必ず、ナイトメアのマナ・コストに含まれるのと同じ無色マナ・シンボルを含みます。

黒青を使う場合には、変幻などの無色マナソースを多めに確保しておくと良いでしょう。

怪物化の他にも、黒青にはナイトメアを活用できるカードが多く含まれます。

・青緑:植物――播種(はしゅ)

彼らは土地にカウンターを置くという、一見奇妙な能力を持っています。もちろん、ただ置いただけでは意味はありません。それは種を蒔いたに過ぎない のです。

「変幻」持ちのクリーチャーは、土地としてプレイすることができます。土地の状態でカウンターを置けば、 表になったときのサイズは大きなものとなります。

また、ナイトメア・クリーチャーはタフネスが0であり、通常は戦場にとどまることができません。土地である間にカウンターを置くことで、ナイトメアを生かすことができます。その場合は頭でっかちの死亡誘発持ちという、相手からすればなかなか厄介なクリーチャーとなります。

都合よく変幻持ちにカウンターを置けるとは限らないので、そうできなかった場合にもカウンターを無駄にしないような効果が用意されています。

●テンプレート変更

このセットでは、公式のテキストテンプレートを一部変更します。主な目的はテキスト量の削減です。

・配置する/Place

「死亡」と同様の書き換えであり、機能は変わりません。

公式で「生成する」が導入されたため削除。

・修整値能力/Bonus Ability

修整値は効果で参照することが可能です。

・「修整」の削除 ※日本語版のみ

最終更新2017/11/5

悪夢の世界へようこそ。

「エルナダート」はMagic: The Gathering (MTG)の非公式自作セットです。これは地下世界エルナダートと 、そこに迷い込んでしまった若きプレインズウォーカーの脱出劇を描いています。

●セット枚数

大型セット

249枚 (通常カード200+両面カード49+基本土地なし)

(「次元の混乱」のタイムシフトカードのように)両面カードはそれぞれレアリティを持ち、1パックにはコモンの両面カードが2枚、それ以外のレアリティの両面カードがランダムで1枚入っています。

パックの構成は以下のようになります。

*パック構成*

(通常)コモン 8枚

(両面)コモン 2枚

(通常)アンコモン 3枚

(通常)レアor神話 1枚

(両面)アンコorレアor神話 1枚

計15枚(基本土地なし)

通常のブースターと比べると、基本土地の代わりにアンコモン以上のカードが1枚入っていることになります。

これは、後述する「変幻」のためにリミテッドで通常より多くのカードが必要となるためです。

リミテッドとブロック構築だけを想定しています。公式のセットと混ぜてのスタンダード等は想定しません。

●モチーフ

ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」及び「鏡の国のアリス」を題材としています。 ただし童話のようなかわいらしい世界ではなく、危険で不条理な闇の世界となっています。

この洞窟世界(単一の次元なのか、「地上」が存在するのかどうかもわかりません)は不可解な力によって閉ざされており、プレインズウォーカーでさえもそこからプレインズウォークすることができません。

●メカニズム・テーマ

「部族」をテーマとしています。原作のさまざまなキャラクターが種族として登場します。

また、ローウィンで一部取り上げられた「部族の協調」を推しています。各部族はメカニズム的特徴を持ちますが、それらは自分の部族だけに作用するものではありません。

そしてそれらの部族特徴同士がシナジーを形成していることで、自然に部族混合デッキが作りやすくなっています。

このために、部族テーマではありますが部族を参照しているカードは少なめです。感覚的には、ラヴニカのギルドを部族を使ってやっているというのが近いでしょうか。

メインとなる種族は以下の5つです。

・緑白:ウサギ

・白赤:トークン(チェス兵)

・赤黒:ノーム(マッドハッター)

・黒青:ネズミ

・青緑:植物

●「不条理」テーマ

原作ではさまざまな「おかしなこと」が起こります――このセットではその雰囲気を再現するために、通常のマジックにはない奇妙な効果が多数登場します。

メカニズムとしては、無色でしか支払えないマナ・コスト、タフネスが0のクリーチャー種族、土地に置く+1/+1カウンター、等があります。

個々のカードではより奇妙なものも存在します。その特殊性から、基本的にアンコモン以上の収録になります。(これらはメカニズム的な関連性はありません。 イニストラードの「13」テーマのようなものです。 )

銀枠ではないので、ルール上処理できないものはありません。また、本当に意味が分からないというものもありません。使い方を理解すれば、実に有用な効果となるでしょう。

●メカニズム

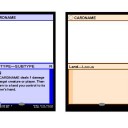

・変幻/Protean

(正面)漂うチェシャ猫/Drifting Cheshire-Cat (2)(青)洞窟世界エルナダートには、さまざまなものが潜んでいます。

クリーチャー―猫(コモン)

飛行

変幻(3)(青)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

2/2

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

変幻はこのセットの両面カードが持つ能力であり、すべての両面カードが共通の背面、すなわち〈洞窟〉を持ちます。 変幻はカードを土地としてプレイすることを許可する能力です。早い話が、土地になる「変異」です。

変幻はすべての色に存在します。

これの導入に伴い、両面カードのルールを一部変更します。細かいルールは省きますが、つまりは「変異」と同様に機能させるための変更です。〈洞窟〉の正面を見ることができるのはそのコントローラーだけです。

また、ルールではなくイベント規定の変更になりますが、「カードを裏向きにすることで、変身状態を表す代わりとしてもよい。」という規定を設けます。カードをスリーブから抜き差しする必要がなくなり、完全に変異と同じ挙動ができるようになります。

・無色マナ・シンボルとナイトメア

(正面)戦慄球/Dreadsphere (1)(◇)「ゲートウォッチの誓い」で導入された、無色マナ・シンボルをマナ・コストに持つカードが収録されます。それは無色のマナ1点でのみ支払うことができ、色マナで支払うことはできません。(元々はこのセット独自のメカニズムとして作っていましたが、公式とかぶったので後付けで再録ということにしました。泣)

クリーチャー―ナイトメア(コモン)

戦慄球が死亡したとき、タフネスが3以下のクリーチャー最大1体を対象とし、それを破壊する。

変幻(4)(◇)(あなたはこのカードを背面でプレイしてもよい。いつでも変幻コストでそれを正面にできる。)

3/0

↓

(背面)洞窟

土地―洞窟

(T):あなたのマナ・プールに(◇)を加える。

このセットで無色マナ・シンボルをマナ・コストに持つカードは、ナイトメア種族だけです 。

すべてのナイトメアは以下の共通点を持ちます。

・無色マナ・シンボルをマナ・コストに持つ

・変幻を持つ

・タフネスは0である

・死亡誘発能力を持つ

すなわち、 感覚的にはスペル(インスタント・ソーサリー)のような働きをします。

*種族別メカニズム*

・緑白:ウサギ――武装

小心な補充兵/Timid Recruit (白)日和見主義的なウサギたちは、いつでも自分の武器を他者に譲る気でいるようです。

クリーチャー―兎・兵士(コモン)

武装(このクリーチャーが戦場に出たとき、[+1/+1]と装備(2)を持つ無色の装備品・アーティファクト・トークンを1つ生成し、その後それをこのクリーチャーにつける。)

0/1

武装クリーチャーは、戦場に出たときに自分で装備品を用意します。装備品・トークンの性能は最低限のものですが、無料で得られるのであればお得でしょう。しかもこのセットには装備品を参照する効果もあります。

ルール:

・戦場に出たときの誘発型能力で装備品トークンを生成する。対応して除去されても装備品トークンは出る。(単に、それをつける部分が無視されるだけである。)

・生成するのは、[+1/+1]装備(2)を1個で統一する。

・[+1/+1]というのはこの自作セット独自の「修整値能力」である。

・白赤:トークン(チェス兵)――拡大/Magnify

不揃いな整列/Uneven Standing (3)(赤)トークンはクリーチャータイプではありませんが、このセットでは種族と同列に扱われます。

ソーサリー(コモン)

1/1の赤の兵士・クリーチャー・トークンを2体生成する。

拡大を行う。(あなたがコントロールするクリーチャー・トークン1体の元々のパワーとタフネスをそれぞれ2倍にする。)

「拡大」は不思議の国のアリスでおなじみの巨大化を表したメカニズムです。「居住」が数を増やすのに対し、こちらはサイズを増やします。

注釈文にある「元々のパワーとタフネス」とは、コピー可能な値としてのパワーとタフネスのことです。つまり 、オーラ・装備品・+1/+1カウンター・その他の継続的効果は考慮しません。

拡大は、コピー可能な値を変化させます。 すなわち、同じトークンを1回、2回、3回、4回、・・・と「拡大」していくと、パワー・タフネスは最初の値の2 倍、4倍、8倍、16倍、・・・となります。

プレイヤーは、トークンの現在のパワー・タフネスの値を明確に示す必要があります。 サイコロやおはじき等を置いて表すか、またはそのトークンを表現してい るトークン・カードを別の適正なものに交換することも認められます。 そのための特別な、オーバーサイズのトークン・カードを配布します。(オリカなので実際には配りませんが。)

・赤黒:ノーム(マッドハッター)――縫合

翼縫いの狂人 (3)(黒)マッドハッターは完全に気の狂った種族として他の種族から恐れられています。

クリーチャー―ノーム

飛行

翼縫いの狂人が戦場に出たとき、あなたは縫合3を行ってもよい。(あなたの墓地にある点数で見たマナ・コストが3以下のクリーチャー・カード1枚を追放し、そのコピーであるトークンを1体生成する。それは速攻と「終了ステップの開始時、このクリーチャーを生け贄に捧げる。」を得る。)

2/2

彼らは他の種族を無惨に殺すばかりか、死体の皮を剥いで自らを飾り立てるというおぞましい習性を有しています――もっとも彼らは帽子屋であって、この世界の多くの種族が動物であることを考えると、当たり前のことかもしれませんけどね。

ルール:

・キーワード処理である。たいていはクリーチャーの戦場に出たときの誘発型能力で行う。

・1回限り、一時的なリアニメイトといえるが、戻すカードのコストに制限がある。原則、「縫合」持ちクリーチャー自身よりも1低いコストのみを戻せる。

・戻したクリーチャーのEtbや死亡誘発も使える。墓地が十分に肥えて「縫合」持ちが落ちていれば、デカい「縫合」を出す→より低い「縫合」を釣る→さらに他のクリーチャーを釣る、というような連鎖も可能。(「続唱」っぽい?)

・これで釣ったものもトークンなので、このセットの「拡大」メカニズムで強化が可能。1ターン限りのトークンなのであまり強化したくはないだろうが。

・黒青:ネズミ――怪物化

カード名未定 (黒)原作のネムリネズミ(ヤマネ)がモデル。原作では終始寝ぼけているネズミですが、このセットでは夢を操る魔導師としてのアレンジを加えます。彼らは悪夢の姿をその身に実体化させることができるのです。

クリーチャー―ネズミ・ウィザード(コモン)

(2)(◇):怪物化1を行う。(このクリーチャーが怪物的でないなら、これに+1/+1カウンターを1個置く。これは怪物的になる。)

CARDNAMEが怪物的になったとき、クリーチャー最大1体を対象とする。ターン終了時まで、それは-1/-1を受ける。

0/3

怪物化はテーロスブロックからの再録です。

怪物化に関するルールは変更していませんが、このセットでは怪物化のコストに必ず、ナイトメアのマナ・コストに含まれるのと同じ無色マナ・シンボルを含みます。

黒青を使う場合には、変幻などの無色マナソースを多めに確保しておくと良いでしょう。